2025.4.17

少人数制の塾・予備校

Table of Contents

こんにちは。EDIT STUDYです。今回の記事では『少人数制の塾・予備校』というテーマでお話ししていきたいと思います。と言いますのも少子化や教育ニーズの多様化を背景に、近年あらためて注目を集めているのが「少人数制」の塾や予備校だからです。1クラスあたり数名から10名程度という少人数体制は、生徒一人ひとりへのきめ細かな対応を可能にし、「通ってよかった」と語る生徒や保護者も少なくありません。

しかしその一方で、大手予備校に比べて「講師の力量に差がある」「情報が少ない」といったデメリットがあるのも事実です。今回はそんな少人数制の教育環境に焦点を当て、掘り下げてみたいと思います。

【メリット】

個別に近い対応力で“分かったつもり”を防ぐ

少人数制最大の魅力は、やはり講師の目が行き届くことです。大手予備校では数十人から百人規模の教室で授業が行われることもあり、質問のタイミングがつかめなかったり、理解が浅いまま置き去りにされてしまうケースも見られます。また本人が授業を受けて”わかったつもり”になってしまうことも多々あります。

それに対し、少人数制の授業では生徒の表情や反応を細かく観察しながら授業を進めることができます。理解度が不十分であれば、その場でフォローを入れるなど、柔軟な対応が可能です。少人数制で授業後に質問しやすい空気感も整っており、「分からないことをそのままにしない」学習習慣を自然と身につけることができます。

学習内容や進度を柔軟に調整できる

もう一つの大きな強みが、生徒の目標や課題に応じて、授業内容や進度を調整できる点です。たとえば、英語が得意で数学に不安がある生徒には、数学の時間を重点的にとったり、志望校別の過去問演習を早めに導入したりと、オーダーメイドに近い指導が可能になります。

このように、「全員に同じ内容を教える」ことを前提とした大人数の授業では実現しづらい対応が、少人数制では日常的に行われています。特に受験生にとっては、自分に最も必要な学習に集中できるという点で、非常に大きなメリットです。

生徒同士の距離が近く、学習環境に安心感がある

少人数だからこそ、生徒同士の距離も近くなり、アットホームな雰囲気が生まれやすいのも特徴です。特に大人数の教室では緊張して発言できないタイプの生徒でも、安心して学べる環境が整っており、自信を取り戻すきっかけにもなります。

また講師との関係性も近くなりやすく、勉強面以外でも悩みを相談しやすいという声もよく聞かれます。思春期の多感な時期に、信頼できる大人が近くにいることは、学力向上のみならず精神的な安定にもつながります。

【デメリット】

講師の力量や相性に強く左右される

少人数制だからこそ、講師一人の影響力が非常に大きくなります。もし担当の講師と生徒の相性が合わなかった場合、学習意欲の低下や不信感につながるリスクがあります。また、人数が少ない分、別の講師に替えてもらうといった柔軟な対応が難しいこともあるため、体験授業などで「自分に合う指導かどうか」を事前に確認することが非常に重要です。

大手予備校に比べて情報や教材が少ない場合がある

少人数制の塾・予備校は、進学実績や模試の規模が限られているケースが多く、受験情報や教材の網羅性という点では、大手予備校にやや劣ることがあります。特に、最新の大学入試傾向や出題形式の変化に関する情報などは、自ら情報を収集する意識が求められる場合もありえます。塾側がどのような情報収集・分析体制をとっているかも、選ぶ際のポイントになります。

では少人数制の塾・予備校のメリット・デメリットがわかったところで、最後にEDIT STUDYのサポート体制を紹介しておきます。

EDIT STUDYのサポート体制とは

人に頼るのではなく仕組みで成績を上げる

少人数制の塾・予備校のデメリットで挙がっていた『講師の力量や相性に強く左右される』という点に関してはEDIT STUDYでは①全員正社員で採用し授業や面談研修で同クオリティを担保する②成績を上げるテスト中心のカリキュラムで解消しています。

①全員正社員で採用し授業や面談研修で同クオリティを担保する

まず1点目の①全員正社員で採用し授業や面談研修で同クオリティを担保するですが、全てのSS(先生)が正社員で、授業研修を受けており、研修後のチェックテストも設けてあり、日々研鑽を積んでいるので講師による授業クオリティに差が出ない仕組みになっています。また授業に使うPPT(パワーポイント)も授業プリントもカリキュラムも統一しているので、校舎やSS(先生)によって差が出ない仕組みにしています。

②成績を上げるテスト中心のカリキュラム

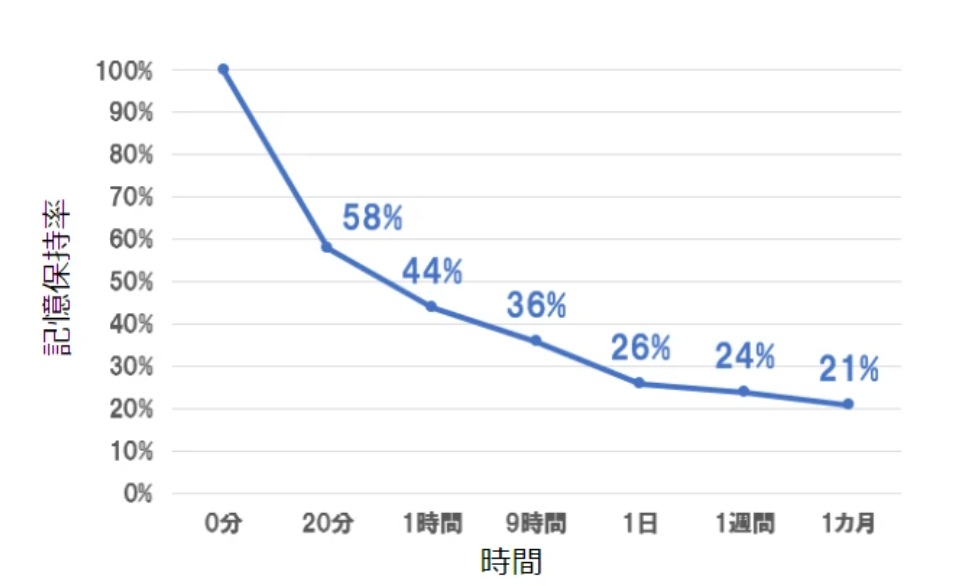

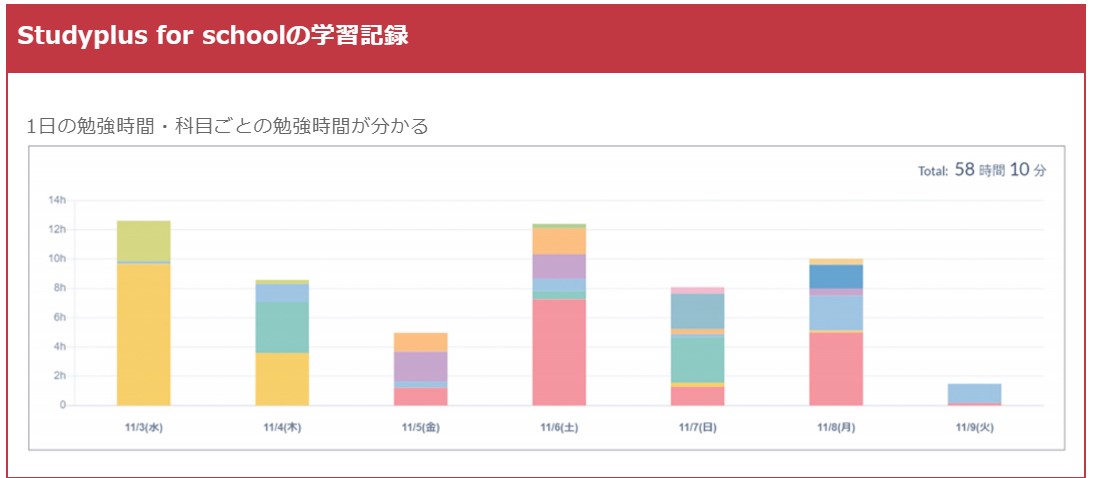

2点目の『②成績を上げるテスト中心のカリキュラム』に関しては、EDIT STUDYでは10か月を通して基礎的な内容の反復を徹底的に継続していきます。エビングハウスの忘却曲線でも脳科学的に証明されているように、人は情報を覚えた瞬間から忘れ始め、20分で覚えたことを約4割忘れていることがわかります。しかし、その後の記憶保持率の低下は緩やかになり、ゆっくりと覚えたことを忘れていきます。

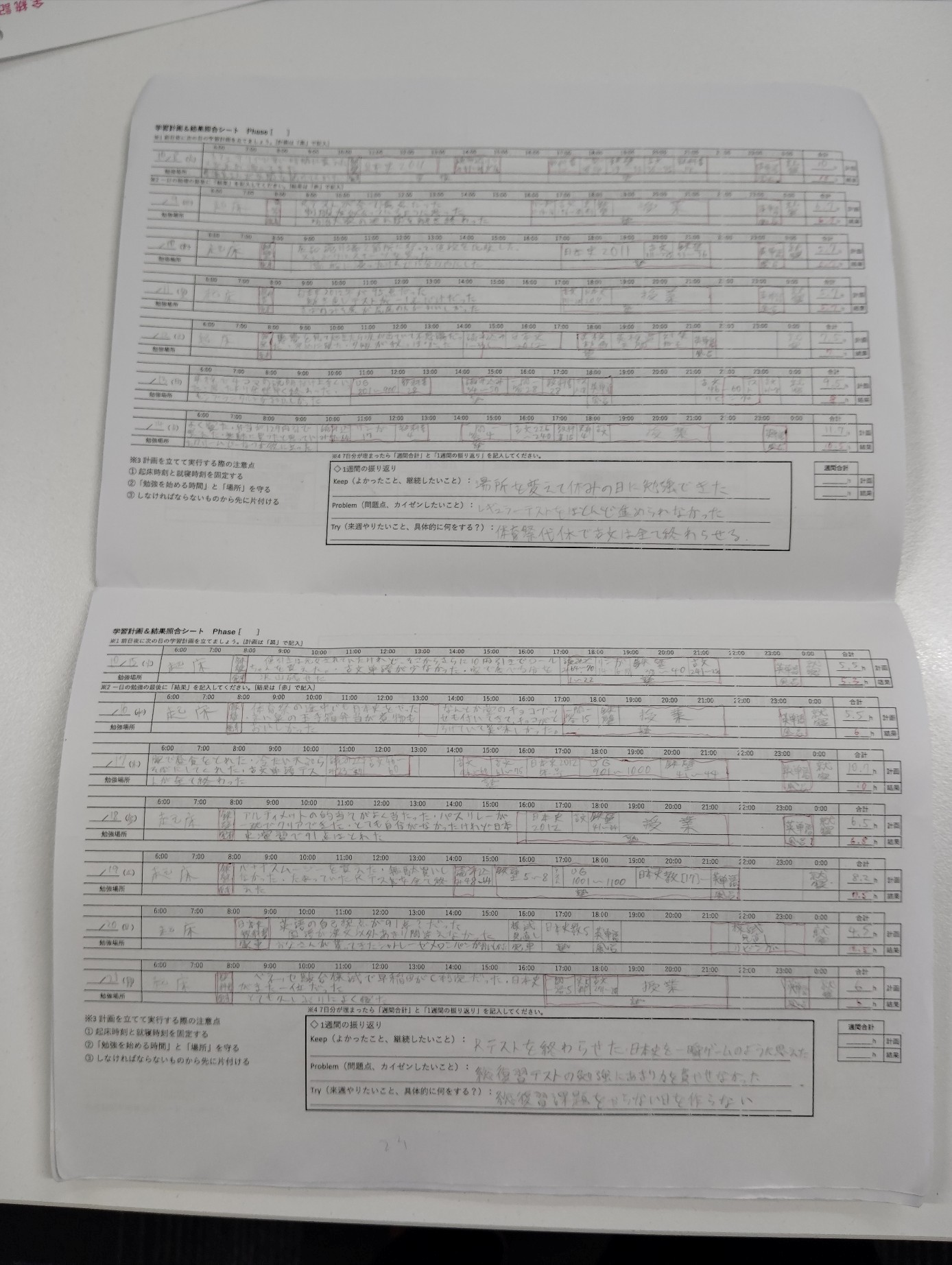

ということは基礎的な内容でも何度も反復して定着を図り続けるしかないのです。だからこそ基礎的な内容でも継続的に何度も反復して学習し続ける必要があります。そこでEDIT STUDYでは年間を通してカリキュラムでこの基礎の徹底が復習の反復テストで決まっています。年間600回の基礎的な内容の反復テストを実施します。

※早慶上智志望の+NEXTコースの場合は年間1000回のテスト中心カリキュラムになります。

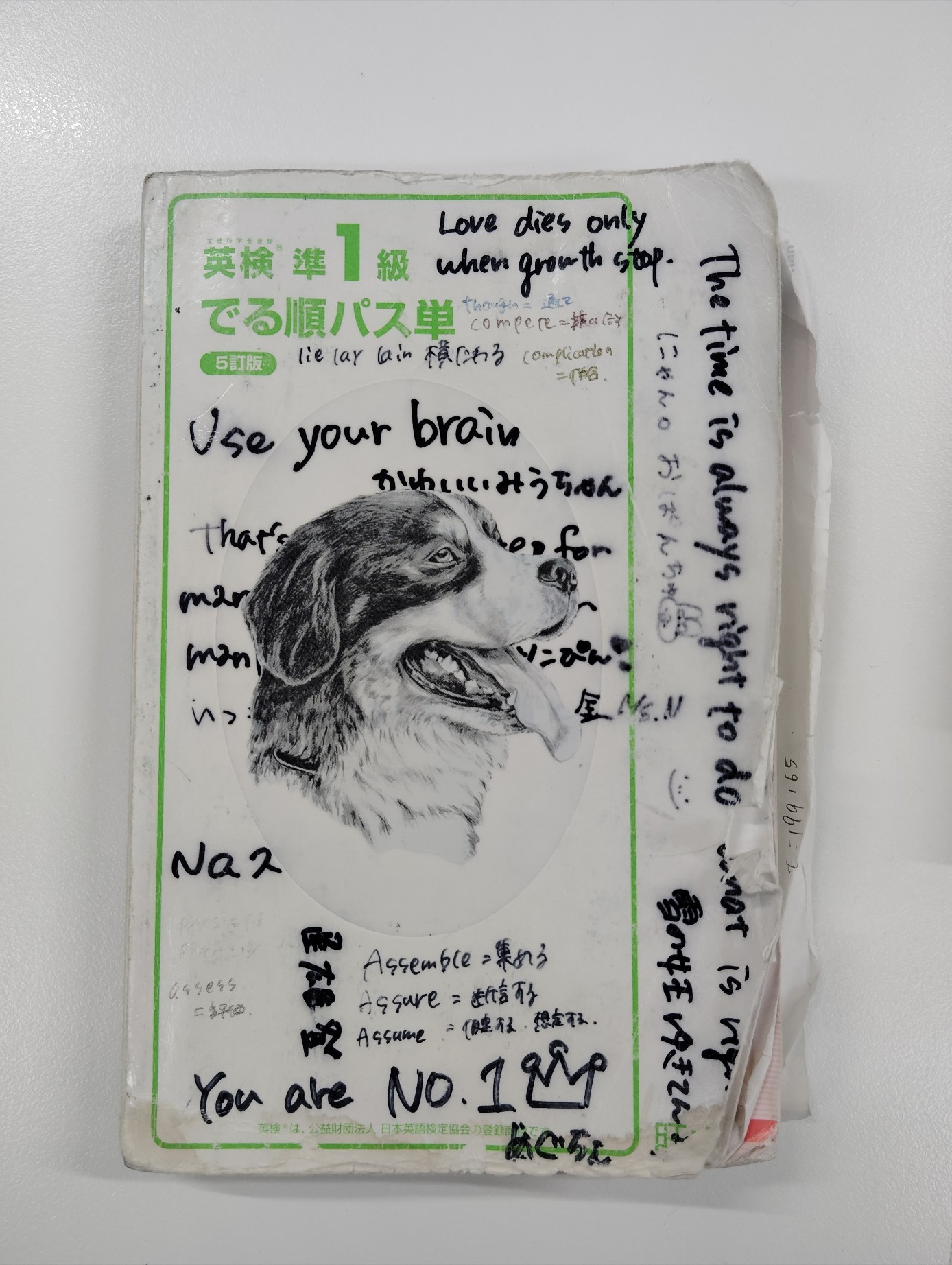

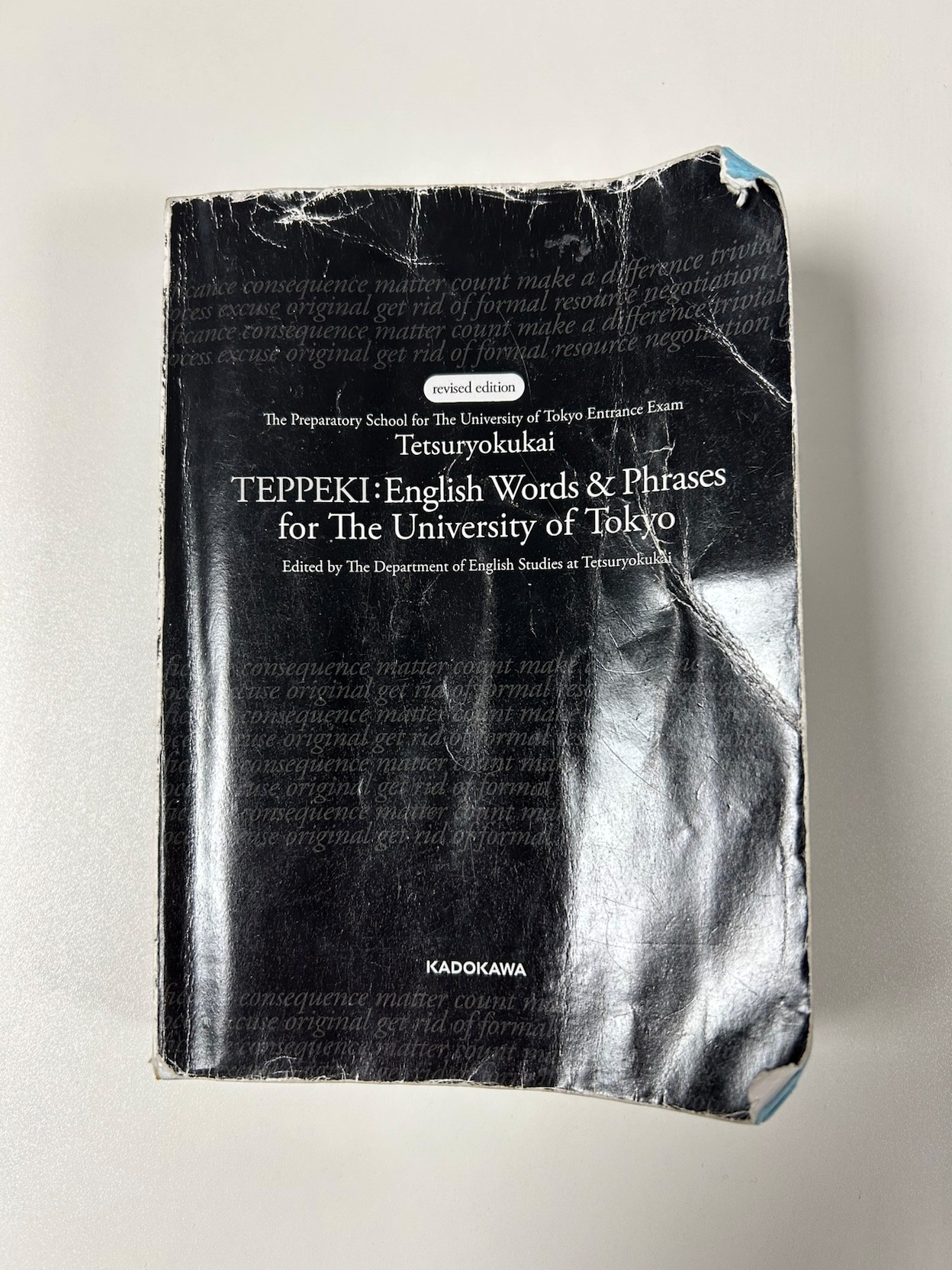

EDIT STUDYではレギュラーコースでは年間600回の復習ベースの反復テストがカリキュラムで決まっており、早慶上智を目指す+NEXTコースでは年間1000回のテストがカリキュラムで決まっています。やることに迷わず、各科目のバランスや教材の復習タイミング(単語テストは鉄壁や出る順パス単をテスト回数だけで8-10周します。)まで全て志望校合格から逆算して決まっています。

EDIT STUDYの出願戦略と週に1度の1on1面談

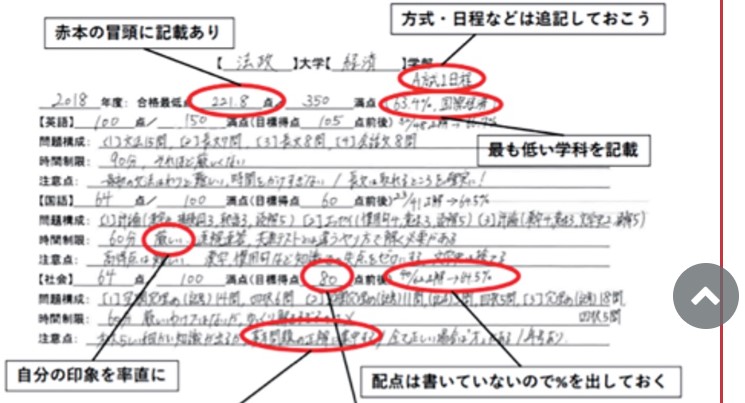

また少人数制の塾・予備校のデメリットの2点目の『大手予備校に比べて情報や教材が少ない場合がある』点ですが、こちらも俗人的に人に頼るのではなく仕組みで解消しています。具体的にはEDIT STUDYでは11月から4回に分けて出願戦略面談を実施していきます。各大学の狙い目学部などを数字データから算出したり、私立文系に絞ってGMARCHを中心とした入試カレンダーを独自に作成したり、様々な情報を私立文系に特化させて出願戦略を練っていきます。また生徒個別の学力状況や将来のやりたいことを見据えた志望校選択ができる様々な仕組みやシステムがありますので、ご紹介していきたいと思います。

※上記は一例

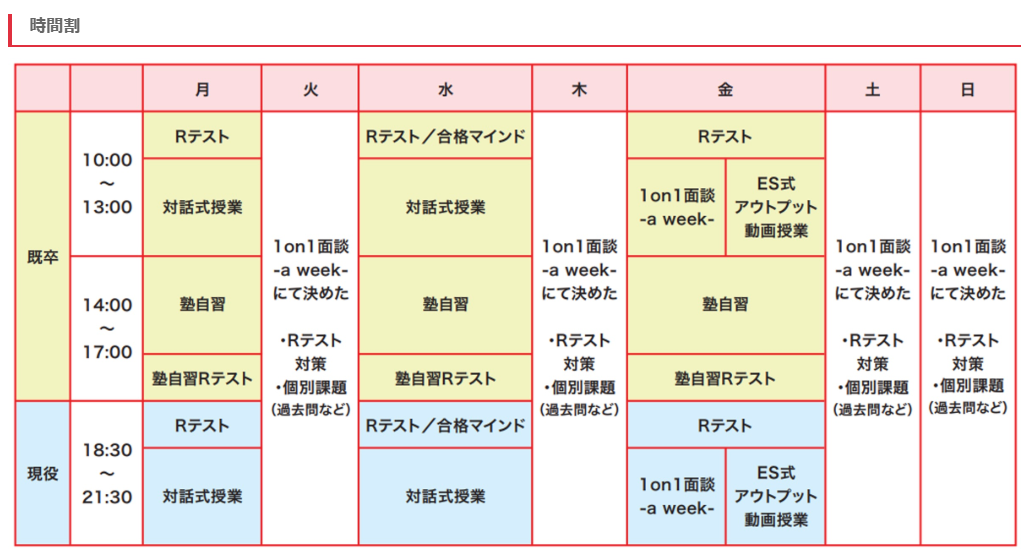

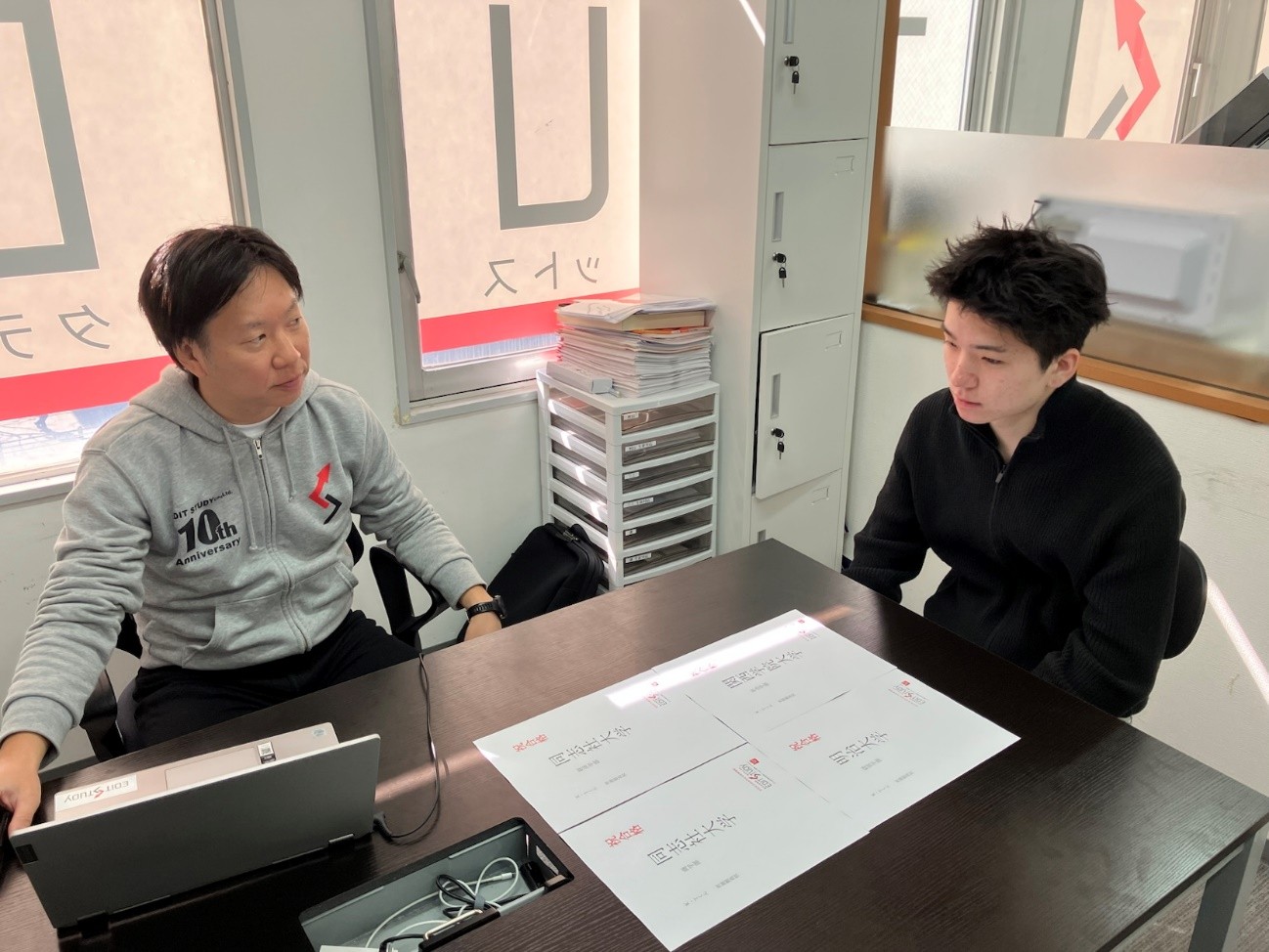

週に1度の1on1面談で将来の選択肢を最大限拡げる

客観的な倍率や合格最低点などの数字データや統計データをもとに生徒の視野を拡げるお手伝いを週に1度の1on1面談で実施したり、11月から始まる4回に及ぶ出願戦略面談で個別で実施していきます。また個別の面談はもちろんですが、授業やクラス単位でも今回の記事のようなおススメの併願校や学部などをクイズ形式で出題するなど、視野を拡げるお手伝いを実施していきます。

※上記のお知らせを見て分かる通り、1/15のリアルタイムに志願者速報などを参考に分析動画をお通いの生徒様保護者様に一斉送信するなど、徹底的にデータ分析と情報共有を行います。

もちろん当たり前のことですが、最終的なご判断は生徒様・保護者様、つまりご家庭でのご判断を尊重させていただいておりますが、EDIT STUDYでは様々な数値データなどを使って視野を拡げ、将来的な選択肢の可能性を拡げるお手伝いを出願戦略では実施していきます。

各生徒の個別学力状態から具体的に算出する

またEDIT STUDYは出願戦略面談を実施するSS(先生)が全て正社員で、出願戦略面談も全社員が厳しい研修を受けています。その年その年で更新される入試情報を全社員が同クオリティで提案できるように研修後のチェックテスト等も設けて日々研鑽を積んでいます。

その上で担当のSS(先生)が生徒の受験科目3科目全ての成績を把握しているので、客観的な数字データ(日々の学習時間の記録や年間600回に及ぶ各科目の復習テストの結果や塾内模試の結果、各大学の過去問演習などのデータ)をもとに各大学の科目配点で生徒の特性に合った受験校や併願校の選定を生徒と作戦を練りながら算出します。

他にも英検などの外部検定試験スコアの利用や、2科目受験、小論文など本人の適性に合わせて志望校を一緒に決めていくスタンスで寄り添いつつ視野を拡げるお手伝いを実施しています。このように研修を受けた正社員のSS(先生)が感覚だけでなく、客観的な数字データをもとに3科目全ての成績を把握しているからこそ、将来的な選択肢の可能性を拡げる志望校選びのお手伝いが出来ると自負しています。

属人的に人に依存するのではなく、システム(正社員の研修でクオリティを担保し、週に1度の1on1面談や11月からの4回に及ぶ出願面談などサービスとしてシステムで固定します)に落とし込んでクオリティを維持しています。研修の中では具体的な数値データの使い方や入試カレンダーの使い方、狙い目の穴場学部の情報共有など全SS(先生)が同クオリティで提案できるように、研修などのシステムを充実させています。それを実現するためにも雇用形態的に全員正社員で雇用し、研修でクオリティを担保できるようにしています。

今回の記事では『少人数制の塾・予備校』というテーマでお話ししてきましたが、いかがでしたでしょうか。今回の記事が塾・予備校選びの一助になれば幸いです。