2025.6.20

大学受験高3の夏から始めた場合の勉強スケジュール

Table of Contents

こんにちは。今回は「大学受験高3の夏から始めた場合の勉強スケジュール」というテーマで、かなりシビアな現実と、合格に向けた戦略をお伝えします。

◆ はじめに:6月スタートは“ギリギリ”の勝負

GMARCH(学習院・明治・青山学院・立教・中央・法政)に合格するには、一般的には高校2年生の終わりから高校3年生の春にかけて本格的に受験勉強を始めるのが理想です。しかし、さまざまな事情で6月からスタートする受験生もいます。

結論から言えば、6月スタートでも「不可能ではない」が、「かなり厳しい」です。

それでも逆転合格を目指すなら、【時間の使い方】【科目ごとの戦略】【自分の現状の正確な分析】が不可欠になります。

【前提】1日の勉強時間と生活管理

6月以降は、平日5~6時間、休日10時間以上の勉強時間を確保してください。

定期テスト対策だけに時間を割いていては間に合いません。学校の休み時間や自習なども積極的に活用することも視野に入れましょう。

科目別戦略

英語:最優先科目・毎日2時間以上

GMARCH文系では英語の配点が高く、英語で差がつきます。

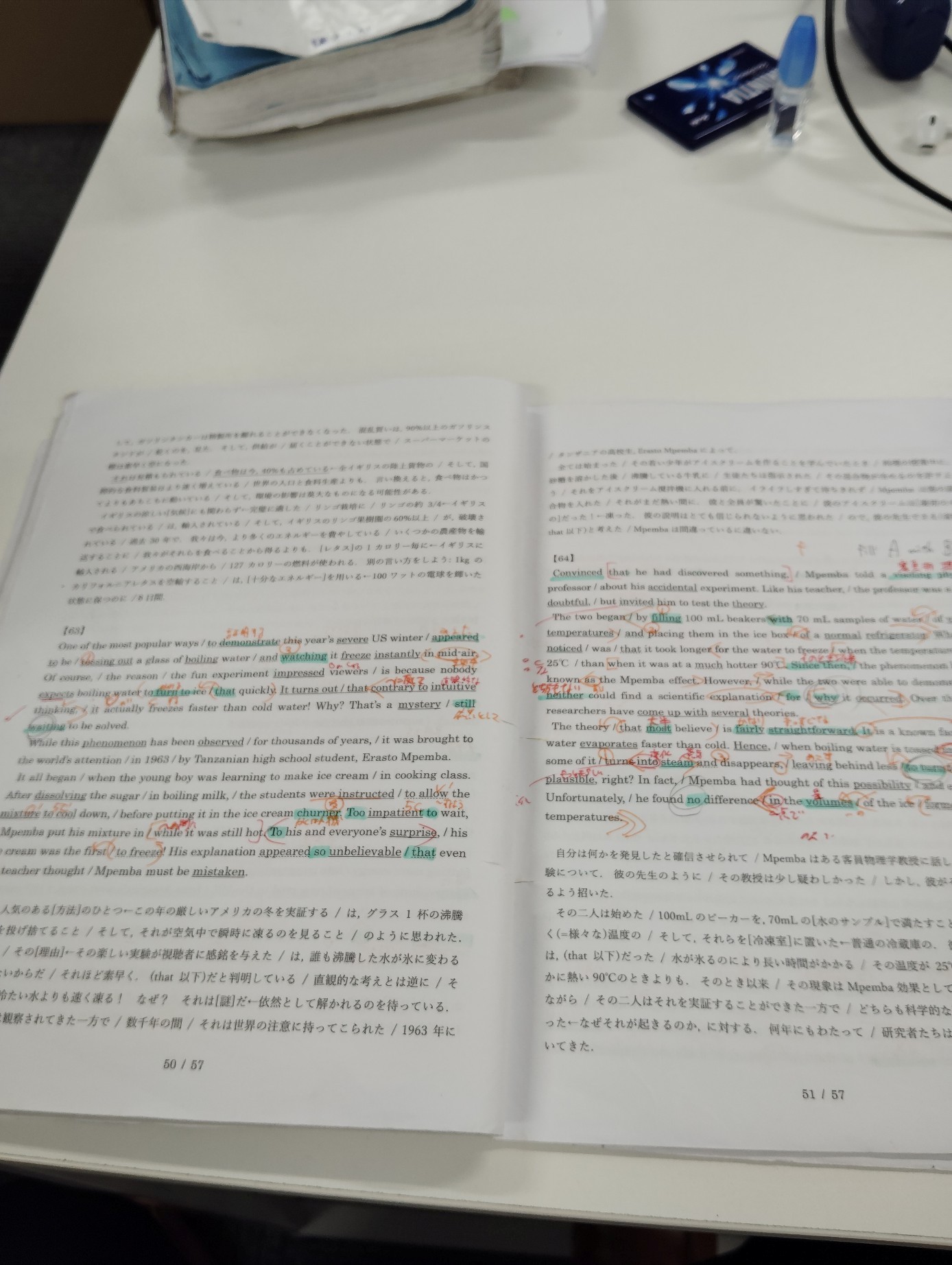

【6〜7月】基礎の総復習(英単語・文法・構文)

-

使用教材例:

-

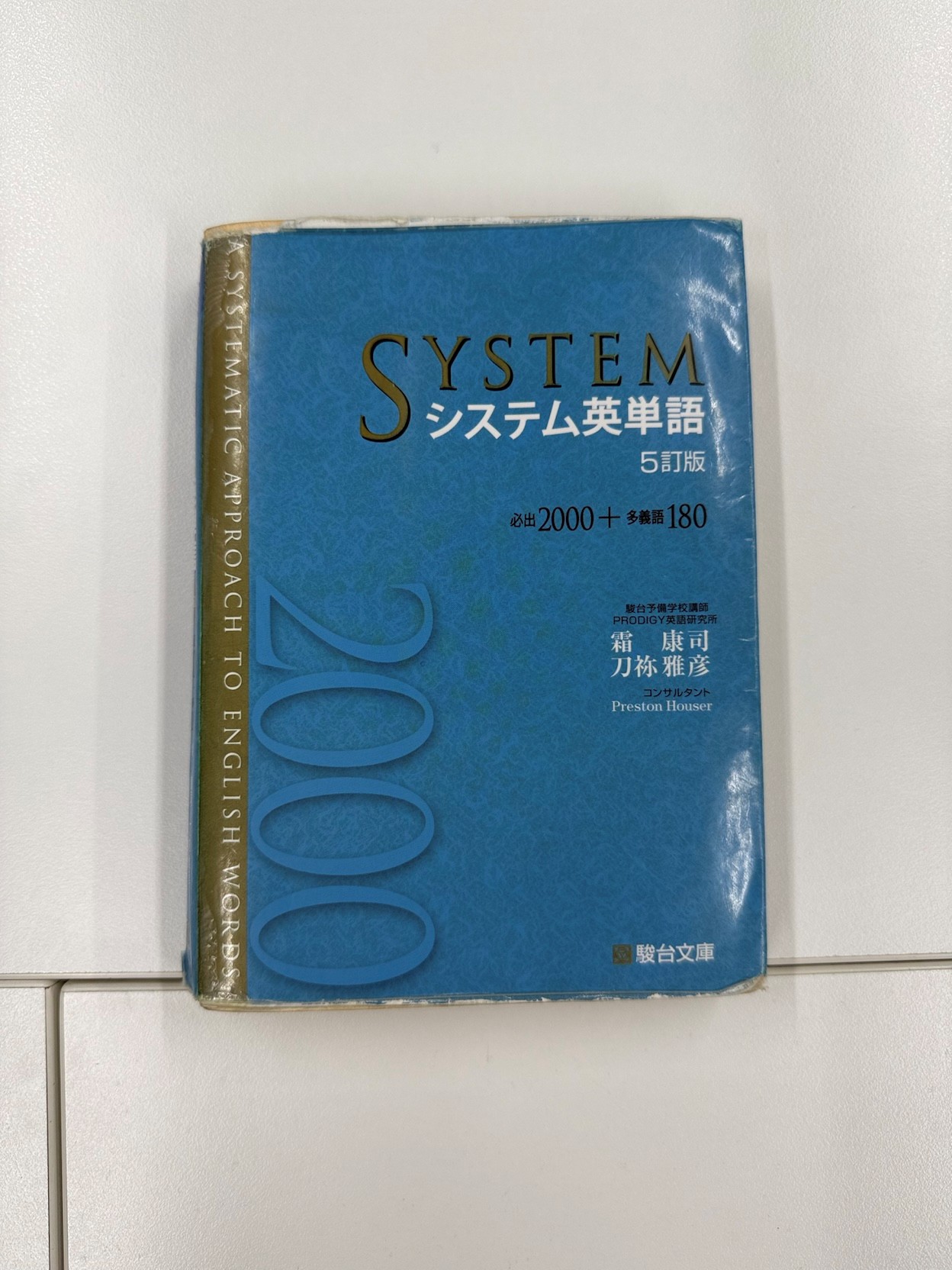

単語帳:『出る順パス単2級』『出る順パス単準一級』などを毎日200語×3周。

-

文法:『Vintage』『NextStage』などの基礎的な文法書を1ヶ月で1周、解説を理解することが最重要。

-

読解:『速読英単語必修編』などで基礎の読解力を養成。

-

【8〜10月】長文読解・過去問基礎

-

『速読英単語必修編』などの長文を繰り返し反復して構文を掴む。

-

志望校の出題傾向(記述式か選択式か)を確認し、形式別対策を開始。

【11月〜共通テスト・入試直前】

-

志望校の過去問演習(3年分以上)

-

時間を計って実戦形式で解き、復習に2倍時間をかける。

● 選択科目:自分のタイプに応じた「効率重視戦略」

私立文系では選択科目が英語の次に大きなウェイトを占めます。

6月スタートでは、**「暗記効率の良さ」「得点しやすさ」**が選択の鍵になります。

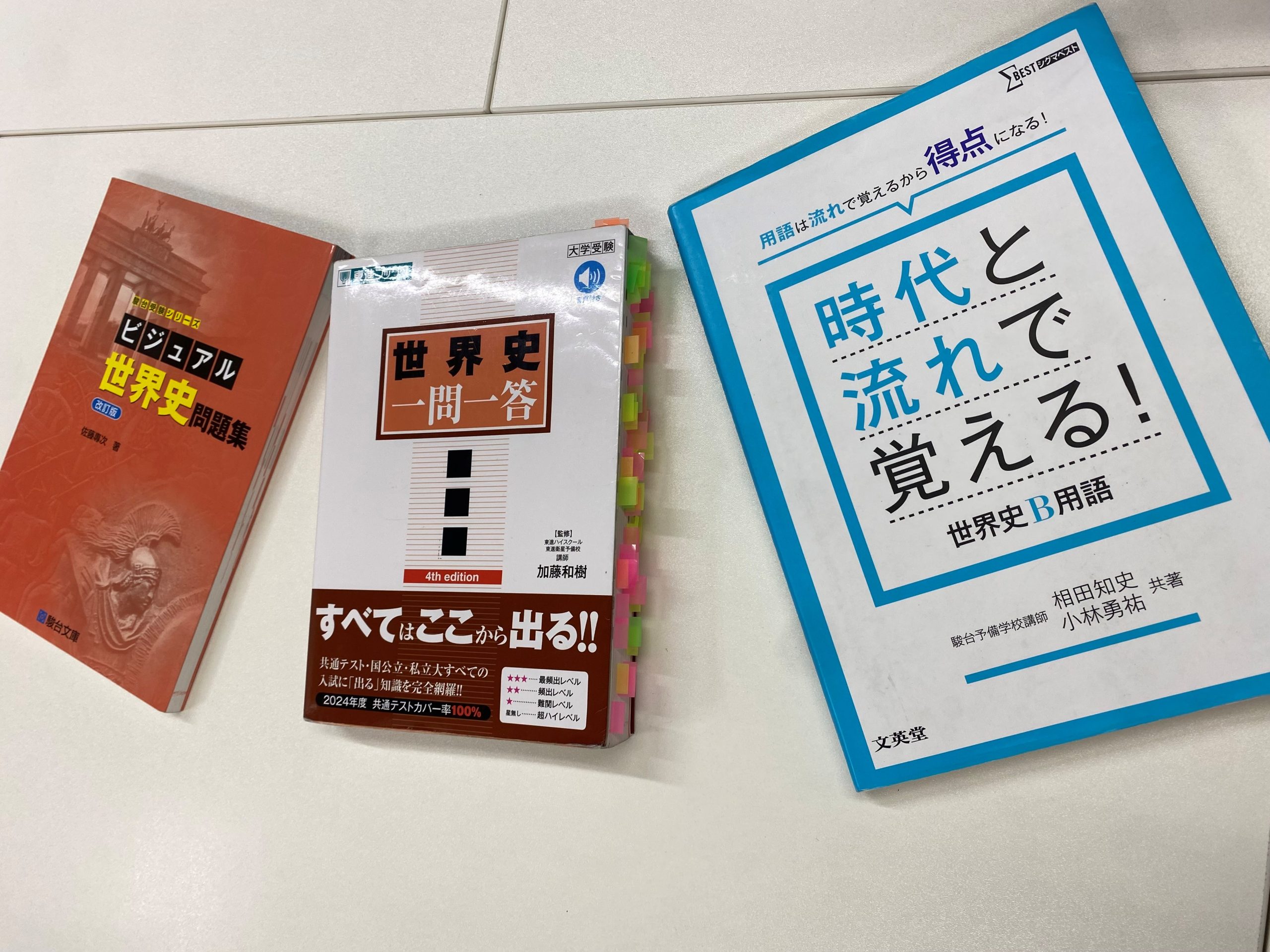

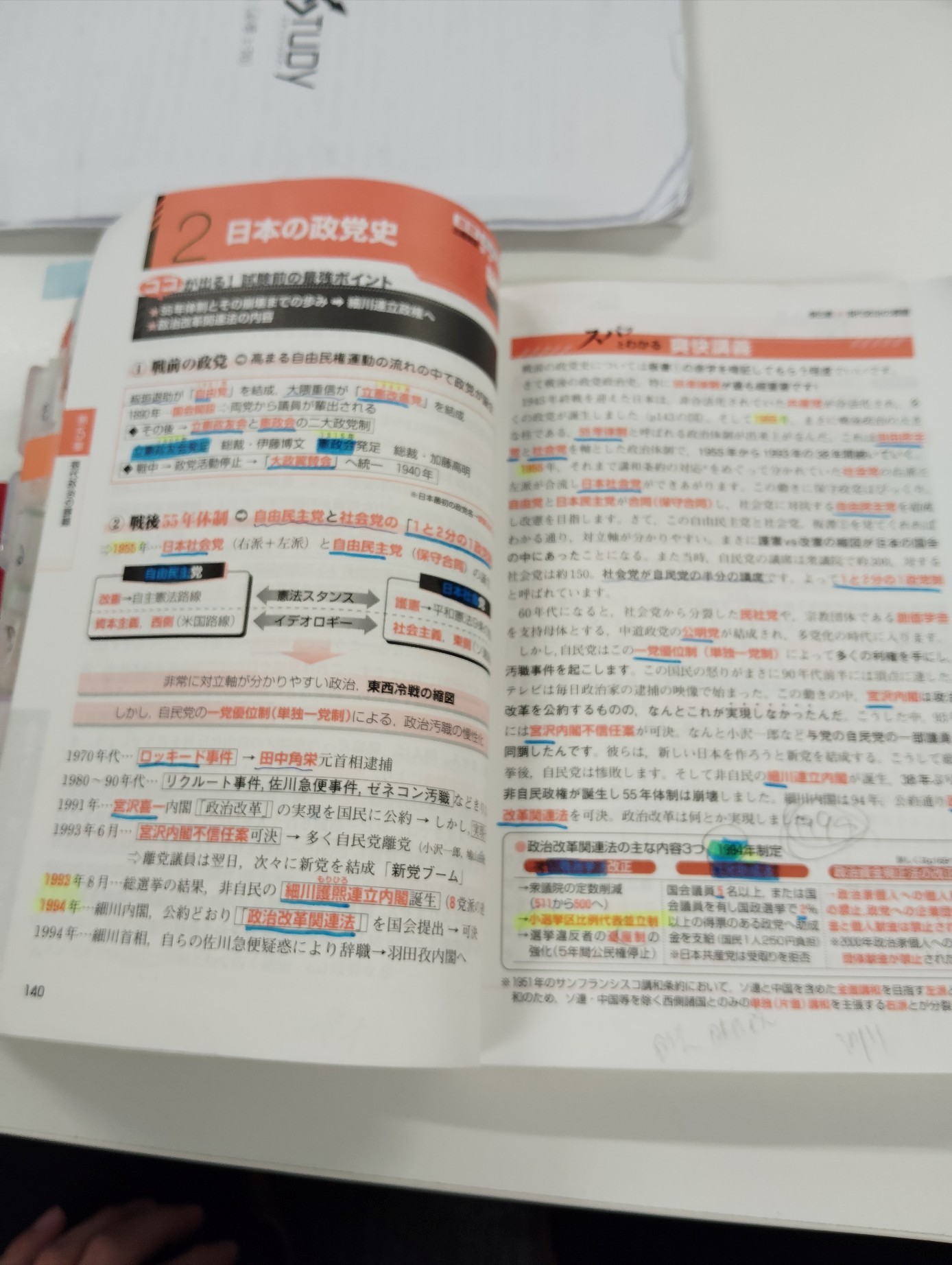

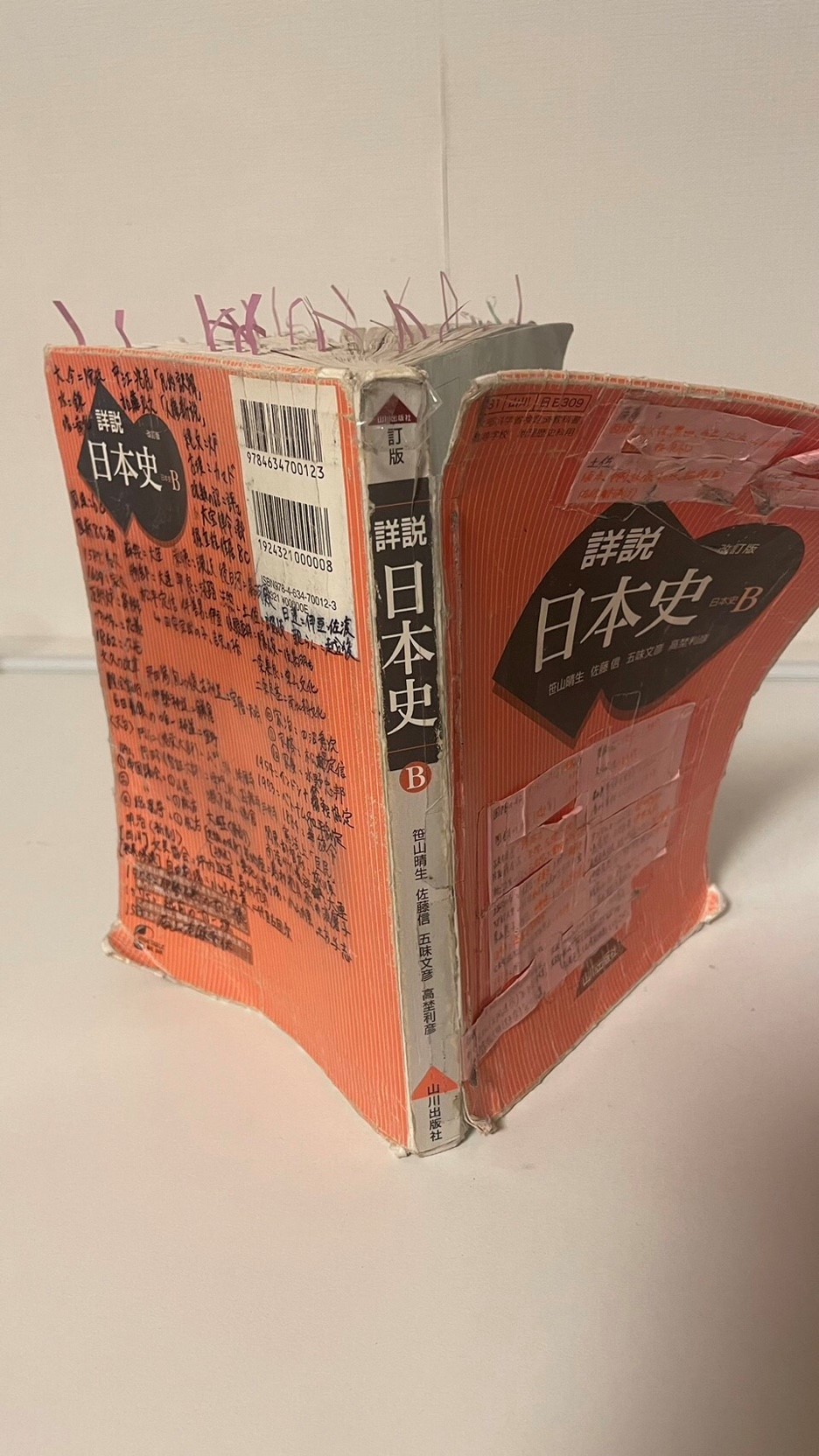

【1】日本史探究/世界史探究(暗記型:王道)

6〜7月:通史の高速インプット

-

1ヶ月で1周。授業の復習ではなく、入試基準でまとめ直す。

-

使う教材は「実況中継」「ナビゲーター」「東進一問一答」など。

8〜10月:テーマ史/文化史/論述問題の確認

-

文化史は図録も活用。図像記憶も重要。

-

実戦問題集で設問形式に慣れる。

11月以降:志望校過去問演習+弱点補強

-

明治・立教・中央などは資料問題や記述も多いため、形式対策必須。

【2】公共・政治経済(理解型:短期集中が可能)

特徴

-

出題範囲が狭く、高3からでも間に合いやすい。

-

経済分野はやや計算も入るが、政治・倫理分野は暗記中心。

6〜7月:全範囲の概略を1〜2週間で把握

-

『蔭山の政治・経済』『流れがわかるシリーズ』で理解中心のインプット。

8〜10月:過去問演習+用語暗記

-

共通テスト形式にも対応。選択肢の違いに敏感になるトレーニングが必要。

-

『政治経済一問一答』『センター過去問集』をフル活用。

11月以降:GMARCHの個別問題に特化

-

法政・中央などでは社会問題との関連や最新データも問われるため、時事対策も追加。

【3】地理総合・地理探究(理解+資料読解型)

特徴

-

知識+思考力型の典型。図・グラフ・データ読み取りが得点の鍵。

-

短期で知識を詰め込むだけでは対応しにくいが、地図帳や資料集を使う習慣があれば強い。

6〜7月:系統地理のインプット(分野別)

-

地形・気候・産業・人口など、分野ごとに知識整理。

-

『村瀬の地理Bをはじめからていねいに』『資料集』を併用。

8〜10月:テーマ別・統計系の演習

-

『実力をつける地理100題』や共通テスト形式で演習重視へ。

-

グラフの読み取り、因果関係の分析トレーニングを開始。

11月以降:志望校別対策

-

GMARCHでは図表・資料問題が多く出題。練習+解説確認が合格のカギ。

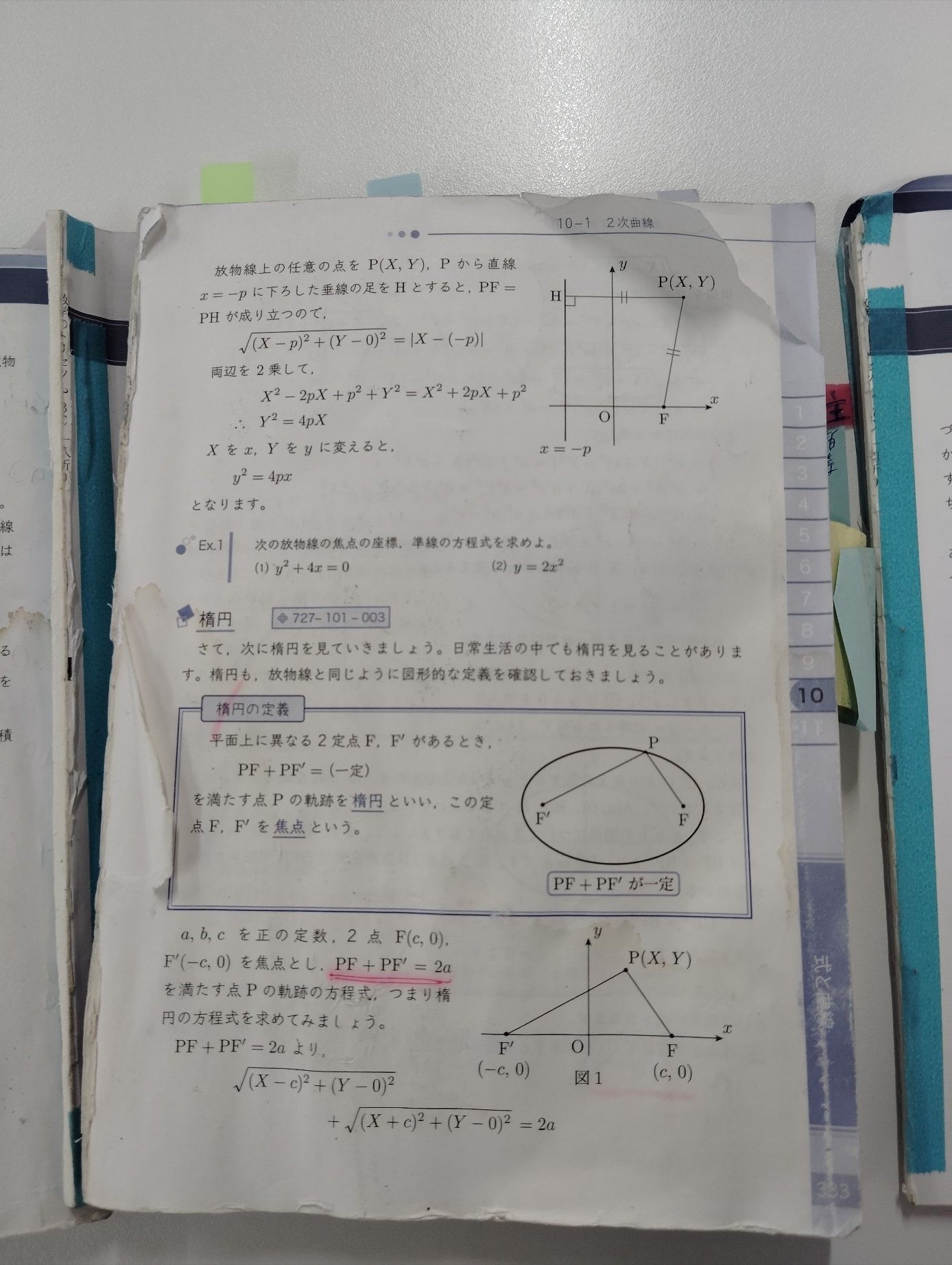

【4】文系数学(ⅠA・ⅡB)

【6〜7月】基礎公式・典型問題を1周

-

教科書レベル~基礎問題精講までを2ヶ月で。

-

問題は解かずに「解法を写経→理解→再演習」の形で進める。

【8〜10月】頻出問題パターンの演習

-

『文系数学の良問プラチカ』『青チャート例題レベル』を厳選。

-

志望校に数学が課される場合は毎日30分~1時間演習継続。

【11月〜】過去問対策・時間配分の確認

-

数学受験は少数派=差がつきやすい。GMARCHでも有利になる場合あり。

国語:現代文と古文の“分業”

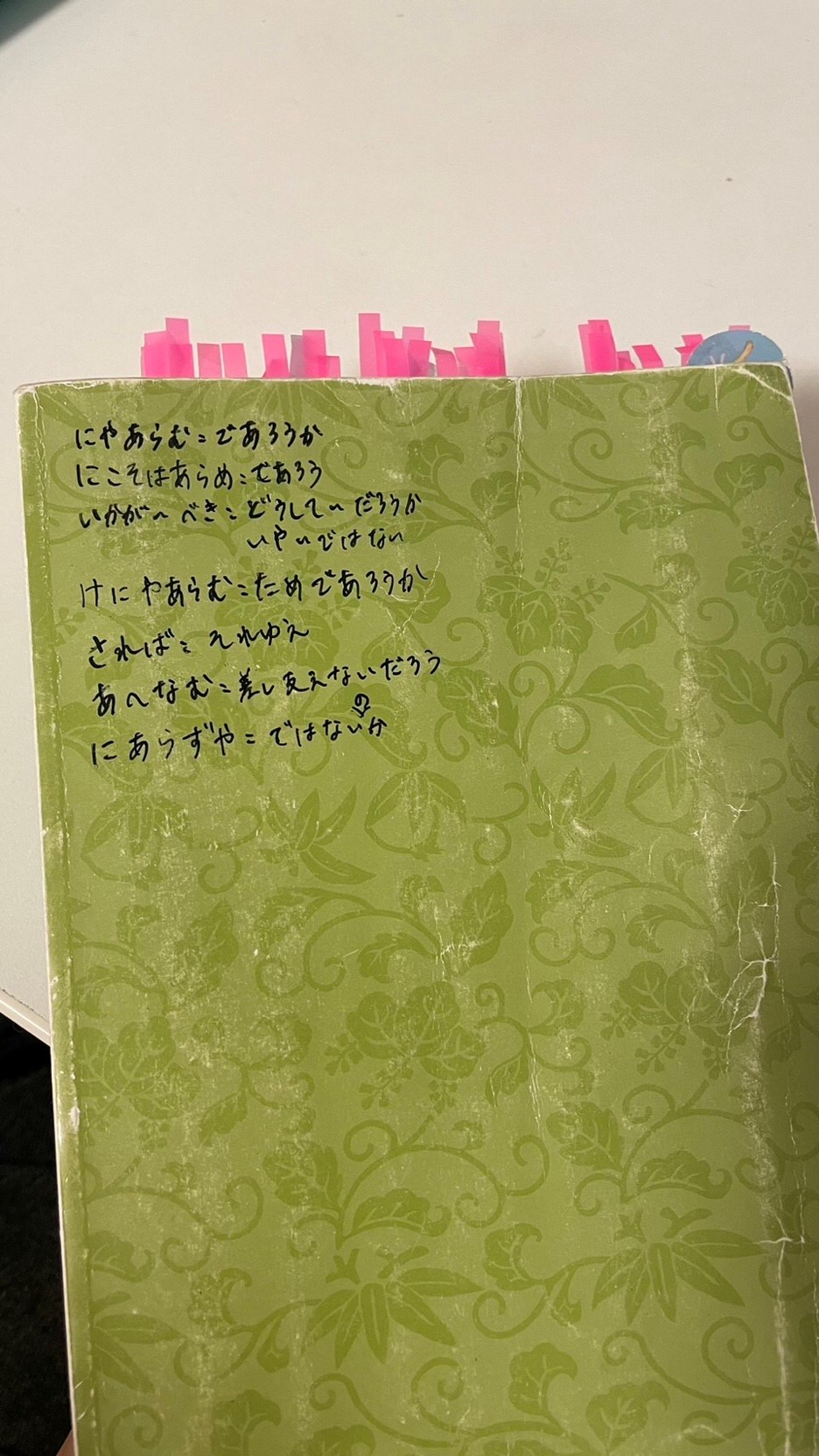

【6〜7月】基礎語彙・古典文法

-

現代文:評論語句や漢字対策、評論文の論理展開の読解練習。

-

古文:『古文単語315』『古典文法スピードマスター』などで基礎文法+単語暗記(毎日50語)。

【8〜10月】共通テスト形式&GMARCH過去問対策

-

『現代文読解力の開発講座』『センター試験対策問題集』

-

過去問で傾向をつかみ、評論・小説の両方をバランスよく。

【11月〜】過去問演習と記述練習

-

国語は模試と過去問の復習で「設問の癖」に慣れる。

-

特に明治・中央のような論理重視型には構造的読解力が必須。

◆ 6月スタートは「科目の選び方」で勝敗が決まる

科目数は増やせません。1日24時間という有限の時間も伸ばせません。だからこそ、「どの科目を、どこまで仕上げるか」が最重要になります。

✅ 暗記に強ければ「日本史・世界史」

✅ 理解力重視なら「政経・公共」

✅ 資料読解が得意なら「地理」

✅ 数学が得意なら「文系数学」

あなたに合った選択科目と戦略を、今この6月で決めてください。その決断が、半年後の合否を分けます。上記を見ただけでも、6月からのGMARCHの逆転合格がいかに難易度が高いかが良く分かったと思います。ではどうしたら実現できるのか?

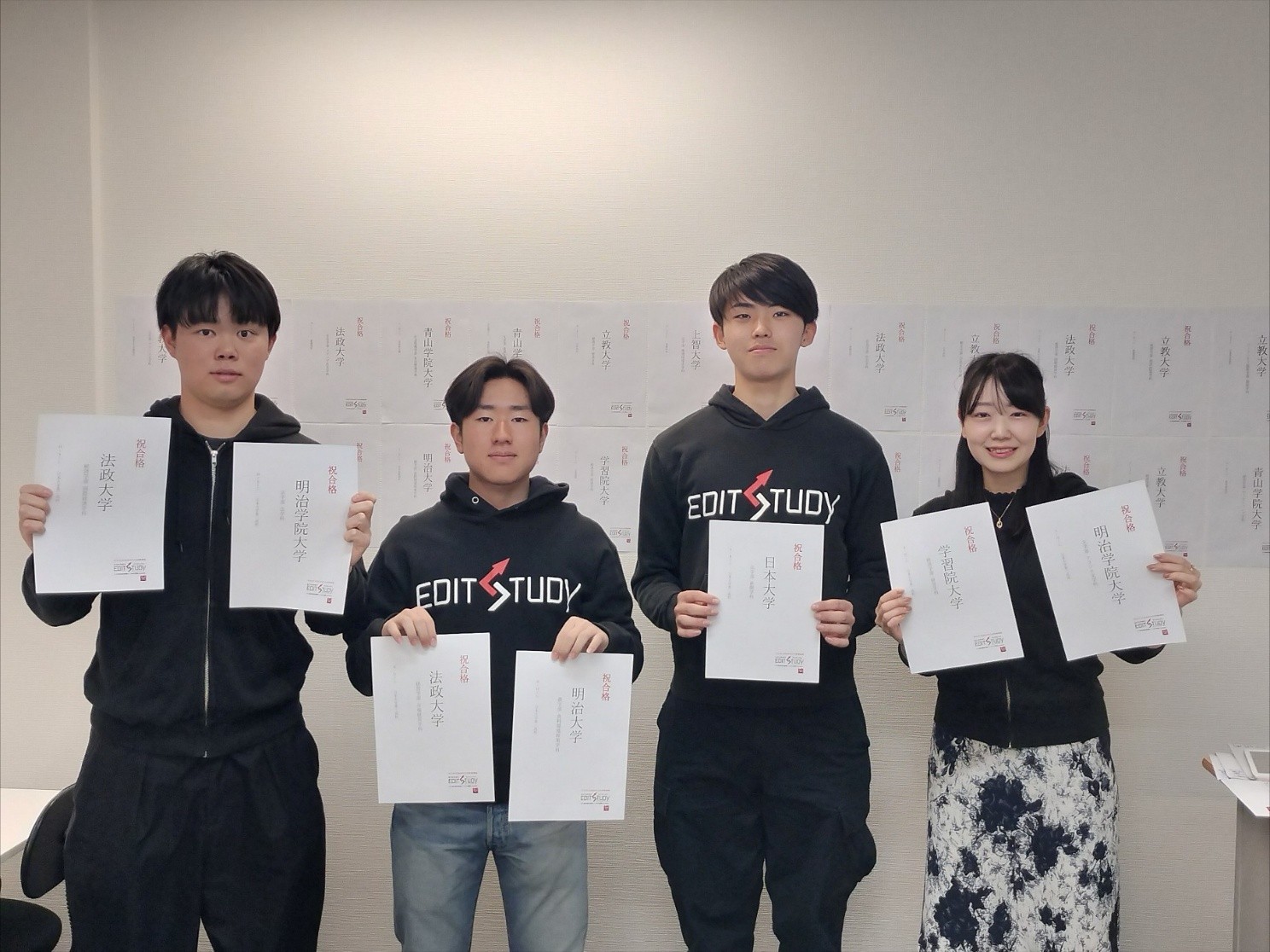

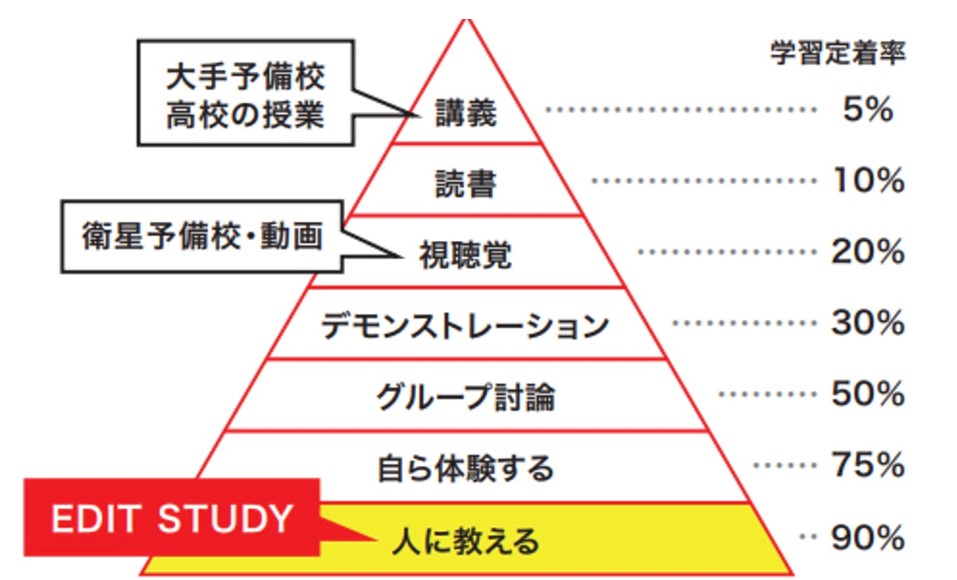

EDIT STUDYでは毎年『夏からコース』で何人もの生徒がGMARCHの逆転合格を勝ち取っていますので、夏からコースでなぜ難易度の高い6月からのGMARCHの逆転合格が可能か、最後にご紹介したいと思います。

夏からコースのカリキュラムとは

英語:中2の基礎からGMARCH以上合格まで

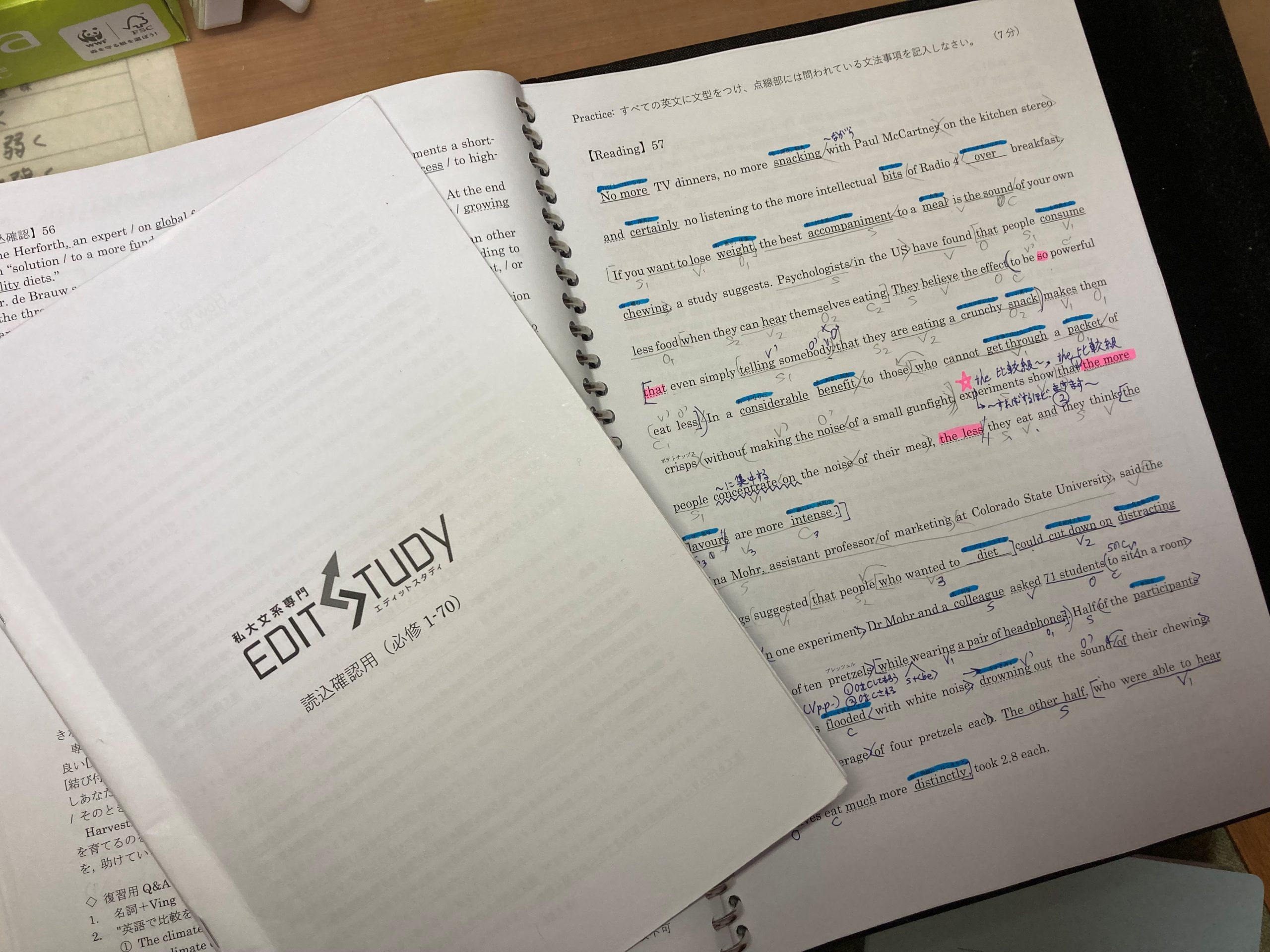

具体的なカリキュラムの内容としては、英語は「基礎≒中2の基礎文法」から実施します。前述した通りこの基礎が非常に重要で、英文の基本的な読み方の土台になります。受験生の大半がこの基礎が疎かな状態、つまり正確に英文を読めていない状態で応用に入ってしまい、結局読めないという状況に陥ります。

もちろん基礎から丁寧に開始した上で、GMARCH以上合格に必要なレベルの読解まで定着をさせます。実際に12月中に英語の授業でGMARCH以上合格に必要な英文読解が終了し、年内時点で定着させるところまでカリキュラムで到達する内容になっています。そこからは丁寧に受験本番まで読解や演習に取り組んでいきます。

カリキュラムから置いていかれないように、1日おきに授業があり、必ず中日は前日の授業の復習をするカリキュラムになっています。また授業内容が理解できたかどうか、確認の復習テスト(授業内容からしか出題されない)もあるので何度も反復し中2の基礎からGMARCH以上合格までに必要な英語の基礎的な知識を固めていきます。

選択科目:ゼロから共通テストレベル9割まで到達

また次に選択科目は7月末に入塾し各生徒の進捗に合わせてオーダーメイドカリキュラムで進めていきます。歴史科目で言うと教科書の1ページ目から開始し、早い生徒は月中に全範囲を終了させます。これは公立高校のほとんどが全範囲が最後まで終わらない、終わったとしても1月の入試直前などがほとんどなのに対しかなりのアドバンテージになります。

もちろん、ただ単にハイペースで進めるのではなく、選択科目は基本的に暗記科目なので丁寧に反復作業を中心に進めていきます。具体的には英語と同じく復習テストを何度も反復することです。例えば歴史科目は教科書の全範囲を28範囲に切り分けますが、各範囲を2周、3周と繰り返しテストを実施します。またセンター演習などを10年分実施し、さらに解き直しの復習テストも実施することで、反復回数を徹底し記憶の定着をはかります。こうしてカリキュラムを完遂するとセンターレベルで満点や9割以上、そしてGMARCH以上の個別試験でも9割以上を取ることが出来るようになります。

国語:時間をかけず足を引っ張らないレベルまで

最後に国語ですが、ただでさえ夏からの開始で時間がありませんので、必要最低限の時間を割き、足を引っ張らないレベルまで引き上げていきます。具体的には現代文に関しては授業内で要点をおさえ、読み方・解き方の型を定着させ、センターレベルや個別試験で7割程度は安定して取れる状態に持っていきます。そのためにも現代文の暗記領域である漢字や現代文キーワードは自習課題で設定し反復を実施してもらいます。

また古文も苦手としている受験生が多いですが、実はイメージの問題で古文は基本的に①単語(300単語ほど:英単語がGMARCH以上合格に3000~5000単語必要と言われています。)②文法事項(動詞の活用・助動詞・敬語表現)の基本をおさえれば十分GMARCH以上の試験で得点は取れます。こちらも授業内容の復習テストなどで反復して定着を図り、7割から7割5分が取れるように仕上げていきます。

つまり国語も勉強時間を最小限に抑えつつ、足を引っ張らないレベルまで構築し3科目トータルでGMARCH以上の合格を掴み取れるようにカリキュラムが設計されているわけです。

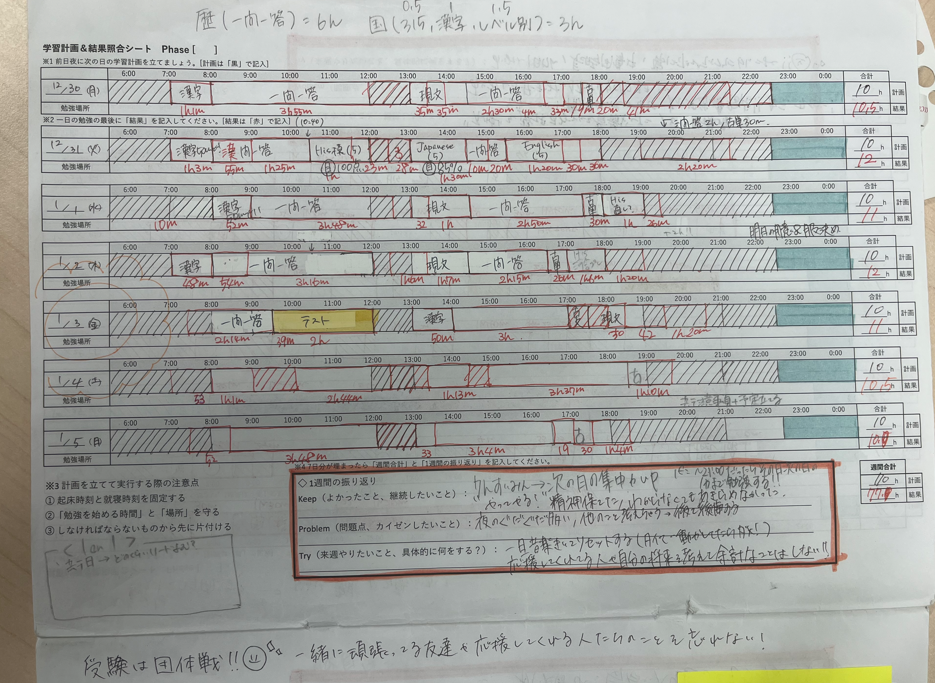

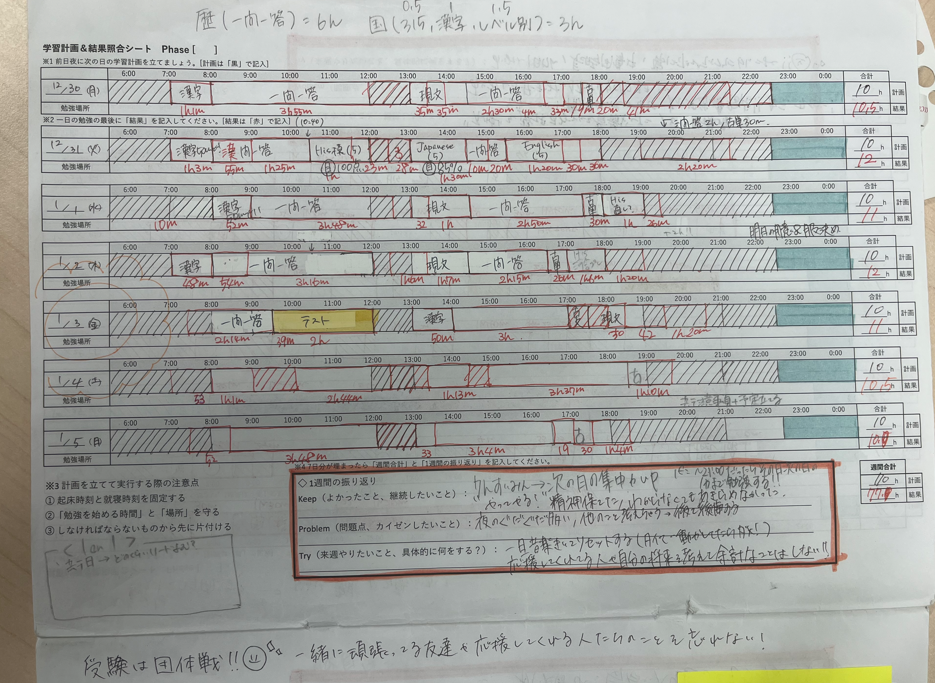

授業担当講師が実施する週に1度の1on1で自習計画を最適化

また夏からの開始の場合、残された時間が限られているため「勉強時間」が非常に重要なことはお分かりいただけたと思いますが、勘の鋭い方はその中でも「自習時間」が重要なことにお気づきだと思います。もちろん授業も大事ですが、科目バランスはもちろんやるべき内容も非常に重要になってきます。

そこでEDIT STUDYでは週に1度授業を直接担当している講師が生徒と1on1を実施して自習計画の最適化を図っていきます。なぜ授業担当講師課というと授業の様子や理解度を把握できている講師の方が、生徒の得意や苦手を把握しているので的確に自習計画やバランスを練ることが出来るからです。

だからこそEDIT STUDYでは少人数対話式反転授業という授業スタイルにもこだわっています。1クラス10名前後でかつ質問をしながら常に生徒に「なぜその答えにしたか」を確認します。こうすることで授業内の理解度を生徒・講師が明確に把握できるのです。さらに1on1の際には日々の授業の内容からしか出ない復習テストの結果はもちろん、日々の学習記録も見ながら各科目のバランスまで最適化していきます。

EDIT STUDYでは入塾後に学習管理ノートで学習記録をつけてもらい、日々の勉強時間や科目ごとのバランスを見える化し、復習テストの結果だけでなくプロセスにもフォーカスし、ポジティブな部分に焦点を当てて褒めて認め、モチベーション維持・向上に寄与します。また当たり前のことですが、ソフト的な部分を把握している授業を担当している講師が客観的な数字データも活用することで科目バランスや内容なども細かく見ることが出来るので、大学受験において重要な勉強時間の各科目のバランスや内容の最適化を図ることが出来るのです。

今回の記事でもしご興味がございましたら、今年もEDIT STUDYで「夏からMARCHコース」を募集する予定です。お一人おひとり丁寧に指導させていただく観点で、1クラス10名の少人数定員制で先着順となっております。無料個別相談・体験授業も実施予定ですので、まずは資料請求やご登録など前向きにご検討くださいませ。

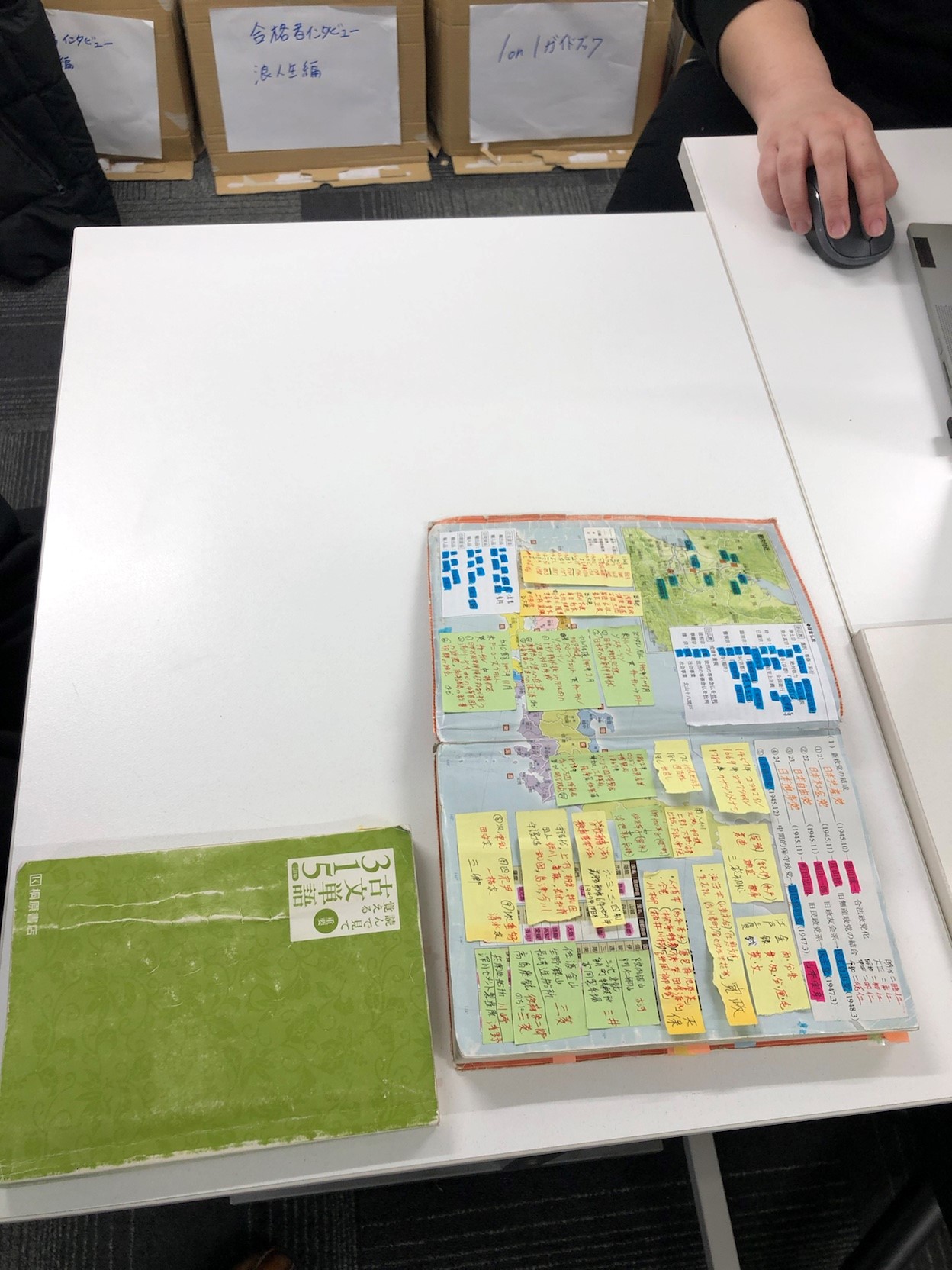

7月から逆転合格を間に合わせた卒塾生の合格者インタビュー

現役夏からコース三名インタビュー

※上のリンクor下の写真をクリックすると合格者インタビュー全文がご覧いただけます。

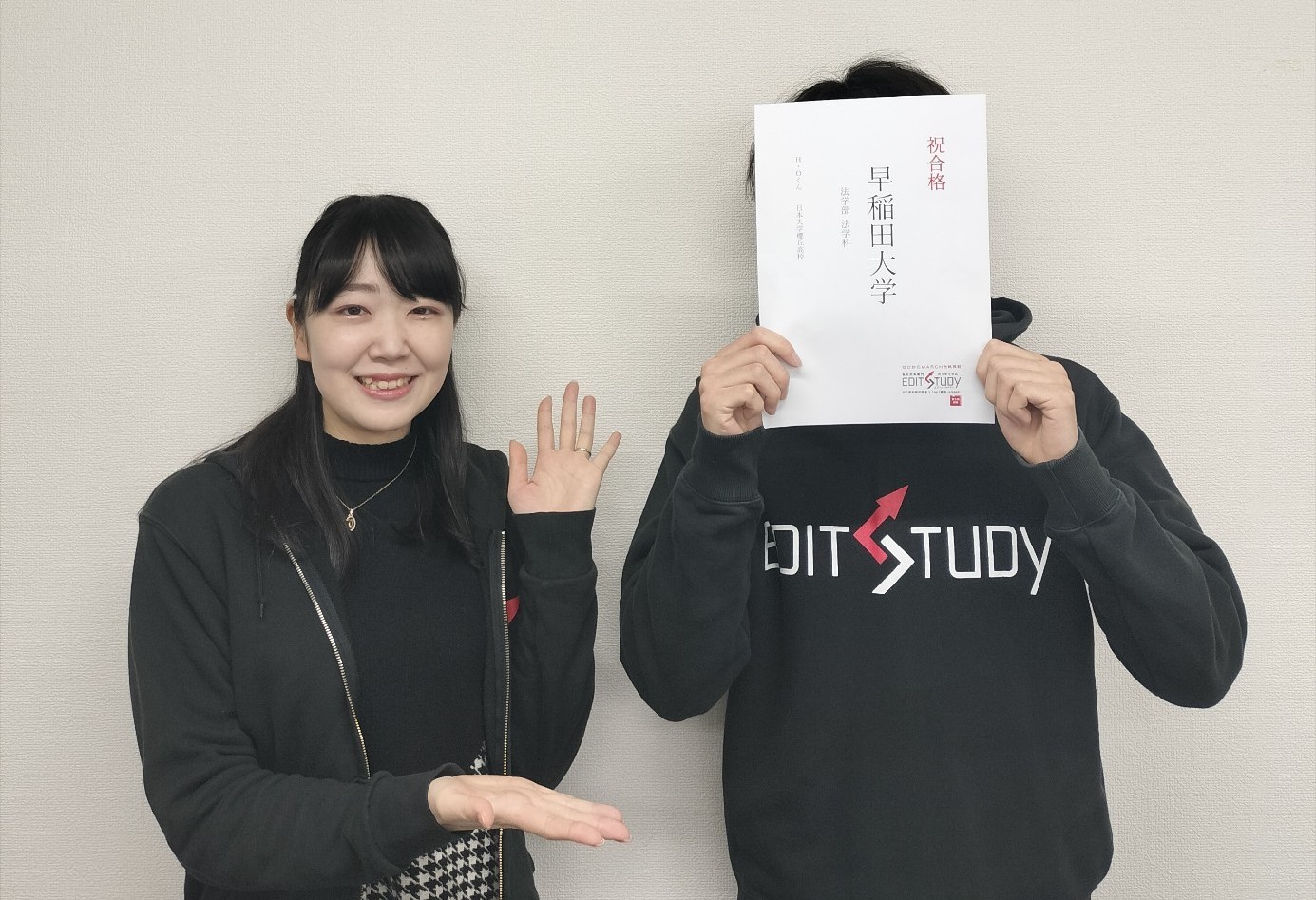

早稲田大学法学部法学科進学!H・Oくん (日本大学櫻丘高校)

※上のリンクor下の写真をクリックすると合格者インタビュー全文がご覧いただけます。