2025.4.17

大学受験映像授業

Table of Contents

こんにちは。EDIT STUDYです。今回の記事では「 大学受験映像授業」というテーマでお話ししていきたいと思います。近年エドテック(EdTech)という言葉で聞きなじみのある方も多くなってきたと思いますが、エドテック(EdTech)とは教育(Education)とテクノロジー(Technology)を組み合わせた言葉で、教育をテクノロジーで支援するサービスや仕組みを指します。

「授業は“ライブ”であるべきだ」——かつてはそんな言葉が当たり前のように語られていました。教師と生徒が教室で向き合い、黒板とチョークで繰り広げられる学びの風景でした。しかし、今やその常識は大きく揺らいでいます。大学受験における“映像授業”の普及が、新たな学習スタイルを定着させつつあるからです。

まさに映像授業も上述してきたエドテック(EdTech)の一端だと思いますが、近年はスマートフォンやITインフラの発達で今まで以上に映像授業をはじめ、教育現場でテクノロジーが身近になってきている背景もありますので、あらためて大学受験において映像授業はどう活用していけるのか、についてお話ししていきたいと思います。

映像授業形式の特徴とは

メリット

まず初めにそもそも映像授業形式の特徴とはどんな特徴があるのでしょうか。映像授業の魅力は、何よりも“時間と空間の自由”にあります。学校の授業では一度聞き逃してしまえばそれまでですが、映像授業なら再生・停止・倍速など自在にコントロールできます。難解な数列の解説も、英語の長文も、自分のペースで何度でも見直せるのは大きな強みになります。また部活動との両立や通塾時間の短縮といった点でも、多くの受験生にとって“頼れる相棒”となっています。

デメリット

一方で、映像授業には“孤独”という課題も存在します。ライブ授業では講師の熱意やクラスメイトとの競争がモチベーションになることがありますが、映像授業はその刺激が乏しいのは実情です。自宅の静かな部屋で、衛星予備校の動画視聴ブースで自分の意志だけで机に向かい続けるには、強い自己管理能力が必要でしょう。見て満足してしまい、“理解したつもり”になるリスクも否定できません。

必要なこと

だからこそ、映像授業を「受ける」だけで終わらせない工夫が重要になってきます。ノートにしっかりまとめる、視聴後に問題演習をする、疑問点は質問して解決する——こうしたアクションが、映像授業を最終的に“学力”に変える鍵となります。また、映像授業と対面指導を組み合わせた「ハイブリッド型」の学習環境も増えてきており、科目によってや現時点の生徒の学力状況によって両者の利点をうまく取り入れる柔軟さが、これからの受験勉強には求められていくでしょう。

まとめ

受験勉強において最も大切なのは、“どの教材を使うか”よりも“どう使いこなすか”です。映像授業はあくまで「道具」に過ぎません。その特性を正しく理解し、主体的に活用することができれば、これほど心強い味方はいないはずです。

映像授業形式に向いている生徒とは

求められる学習習慣と自己管理能力

映像授業形式の授業も基本的には内容は予備校(集団授業)のLIVE授業と同じになるので、自力で復習・予習、そして授業の受講スケジュール管理ができる基礎学力があり、学習習慣と自己管理能力の高い生徒におススメです。

実際に大手衛星予備校の授業の場合もある程度の予習が当たり前のため、授業の予習を計画的に出来、かつ高品質の授業の内容についていくことが出来、さらに自身で復習計画やスケジュール管理、各科目の自習バランスを管理できる状態であれば十分高品質の授業を消化できると言えます。こうした基礎学力が高く、自己管理能力が高い生徒にはもってこいでしょう。

また当たり前に思うかもしれませんが、45分や90分の「動画授業」を集中して受けることの出来る、勉強習慣は確実に必要です。高校の授業を集中して受けることが出来ない人が、動画授業を集中して受けることは容易ではないので確実に1日3時間以上の勉強時間を毎日確保できている、学習習慣が身に付いている受験生であれば、おススメです。

※学校終わり、部活動終わりに、点かれている中、45分や90分の動画授業を居眠りをせずにしっかりと集中して視聴しその場で理解と暗記が出来るイメージが持てるかどうかです。

上記のような受験生におススメの理由が他にもあります。授業の進行の仕方だけでなく、授業の不明点などの質問や自習のスケジュール管理なども全て自分で管理する必要があるからです。相談できる主な相手は大学生のアルバイトのいわゆるチューターと呼ばれる方なので、受験の専門家ではないですし、各個人の状況によって経験もまちまちです。(高1の頃から通っていた、超進学校の生徒、英語だけ帰国子女で突出して出来た、また2025年度から入試形式も新課程で変更になっており大学生アルバイトの経験もほぼ生きることはありません)

つまり生徒に合った的確なアドバイスが出来る可能性を考えると中々難しい環境なので、基礎学力が高く、自己管理能力が高い生徒で自身の自習スケジュール管理が出来る生徒にはおススメというわけです。そうではなく基礎学力に自信がないゼロの状態でかつ10か月でで逆転合格を狙おうとすると、高品質の授業でもうまく使いこなすのは難しくなります。

上述した通り、高い学習習慣と自己管理能力がないと映像授業も使いこなすことが難しいため、この2点に自身がない生徒は塾側にきちんと学習習慣と自己管理能力をサポートしてくれるシステムがあるかどうかが重要になってきます。ではせっかくですので、最後にEDIT STUDYではどのように映像授業と対面指導のハイブリット指導が展開されているかご紹介したいと思います。

EDIT STUDYの動画授業

EDIT STUDYでは暗記がメインの選択科目(歴史科目や公共政経、数学、地理など)や古文は動画授業をメインで暗記を進めていきます。これは生徒の状況(得意不得意など)によって進度や理解度が違うため、動画の方が各生徒の成績向上をサポートしやすいからです。

動画形式

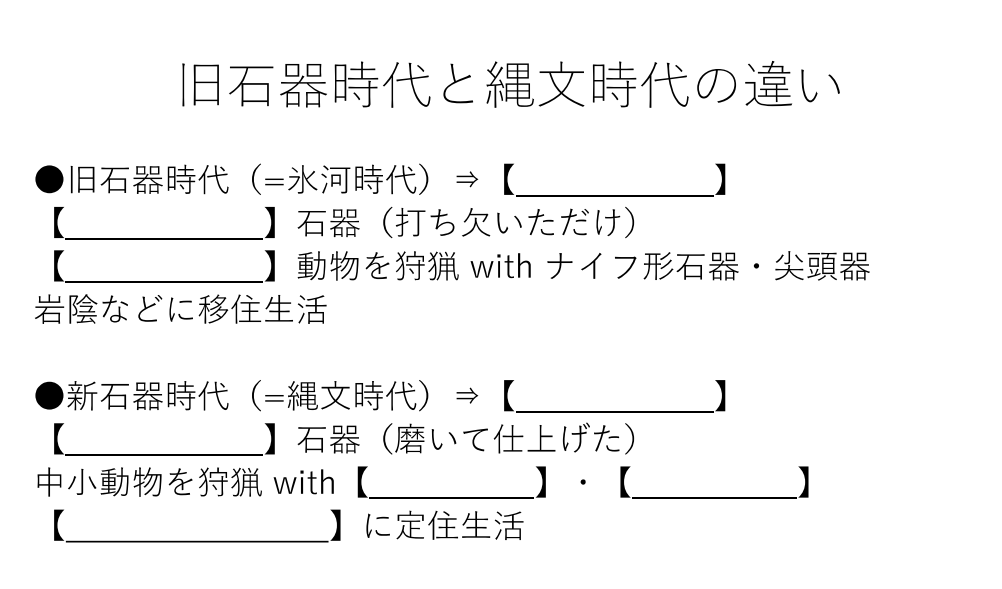

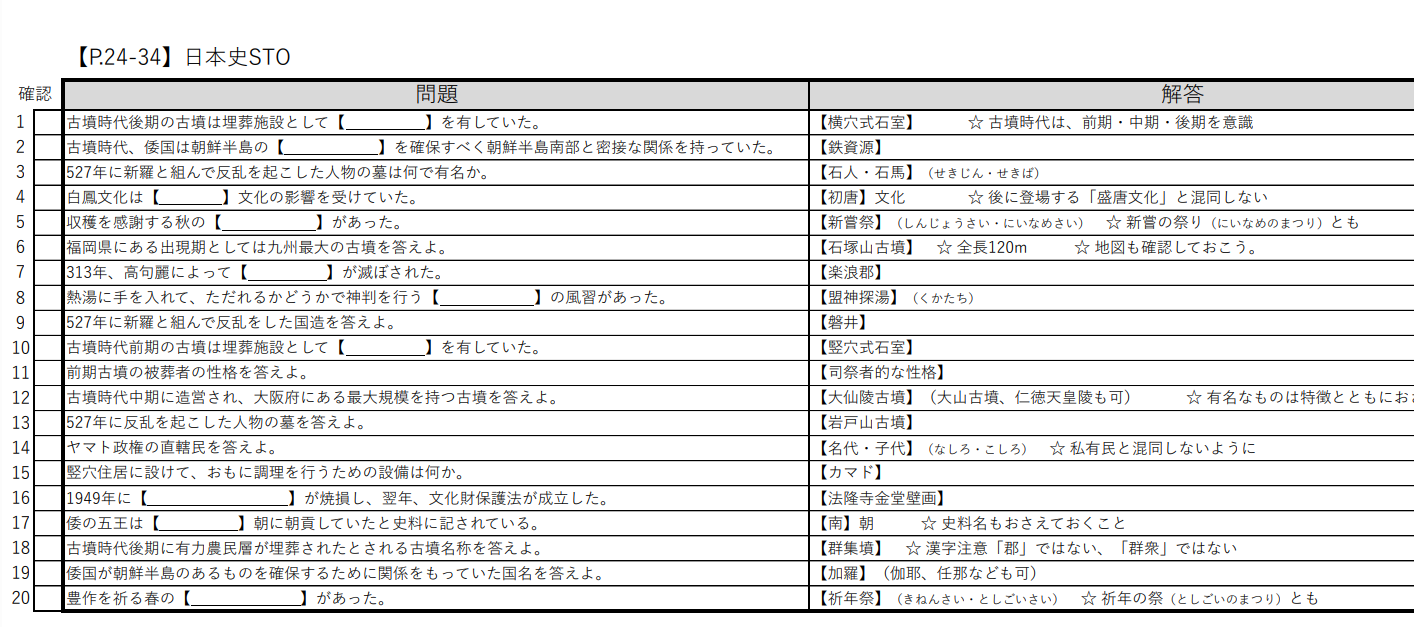

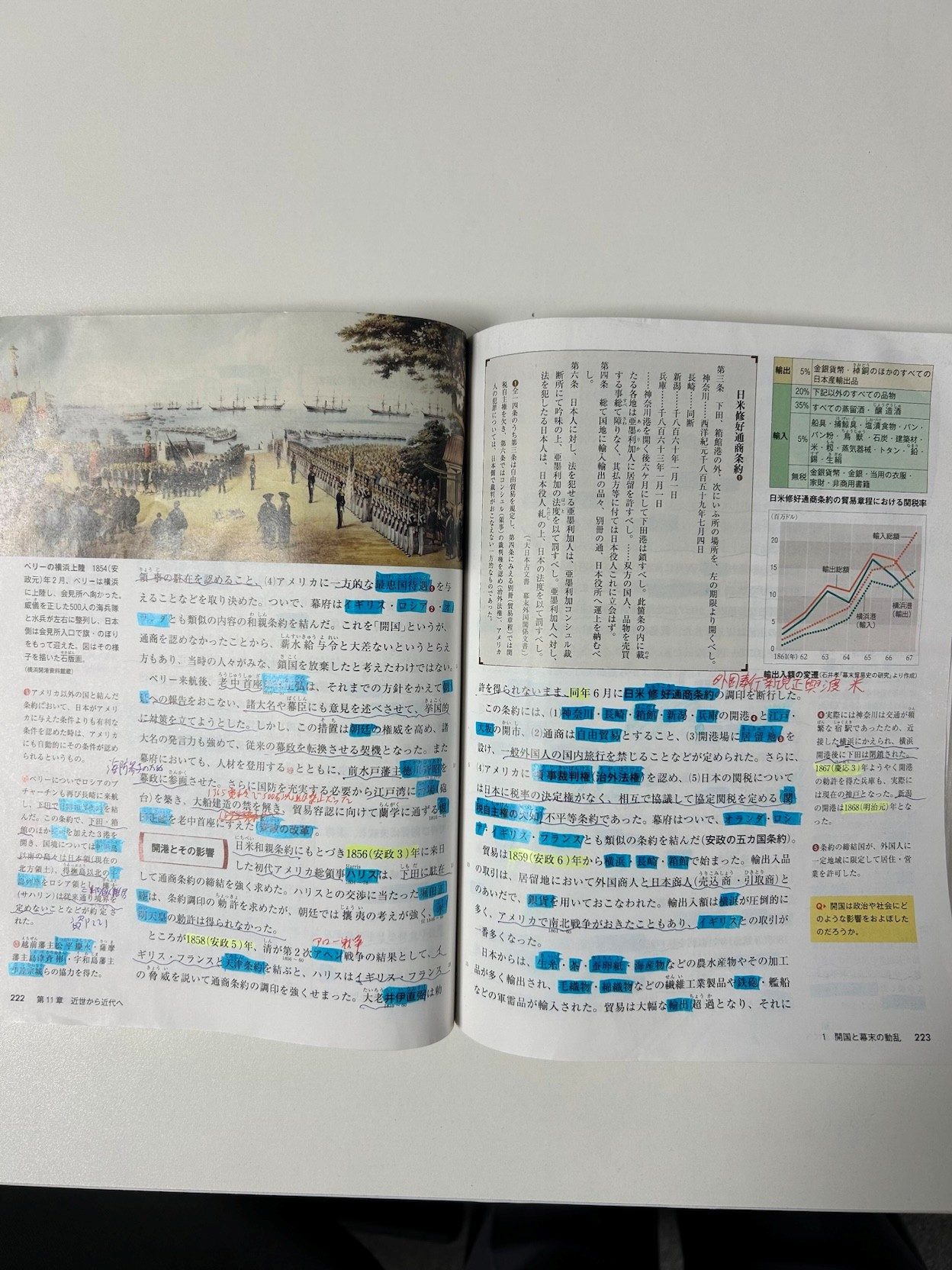

また動画授業の弱点である、集中力や孤独と言った点もサポートで解決できるシステムになっています。まず動画自体が1本あたり5-10分前後になっており、下記の通り穴埋め形式でその場で手を動かして板書しないといけない形式になっています。また動画授業の内容、つまり空欄補充のプリントの内容から復習テストが出題されるため、集中せざるを得ない授業形式になっています。

※下記が実際の動画穴埋めプリント

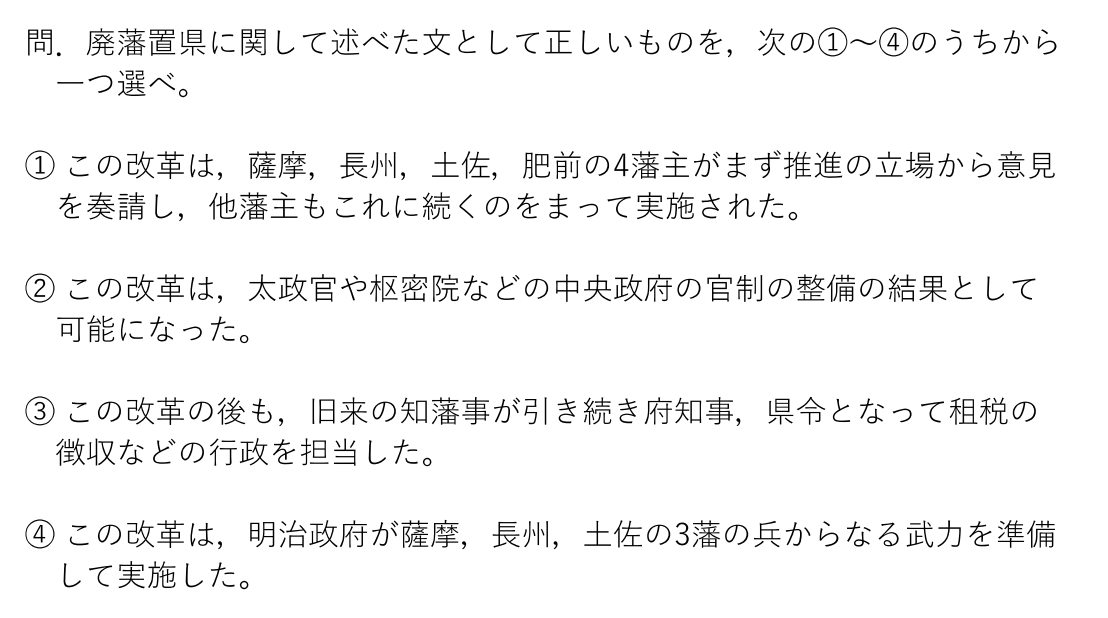

exercise

また動画授業はただ視聴するだけでなく視聴直後に関連した問題が出題され、その場で解いてもらいます。解いた上で解説動画を視聴し、答え合わせをして、入試に必要な知識の定着までその場で図ります。

※下記が実際のexercise問題

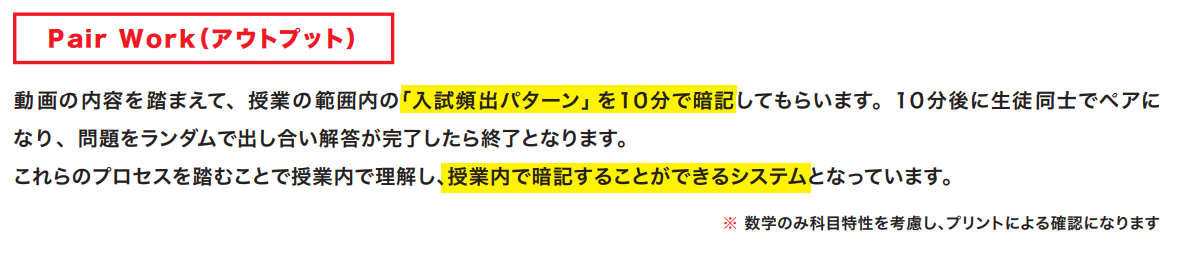

pairwork(アウトプット)

さらに動画視聴で終わらずに、動画の内容を踏まえて授業の範囲内の『入試頻出パターン』を10分で暗記してもらい、10分後に生徒同士でペアになり、問題をランダムで出し合い解答が完了するまで終わらない『帰れま10』をやってもらいます。これらのプロセスを踏むことで授業内で理解し、授業内で暗記することができるシステムとなっています。

※下記が実際の生徒同士でペアで問題を出し合うSTO(その場でとりあえず覚える)

基礎的な内容の徹底的な反復

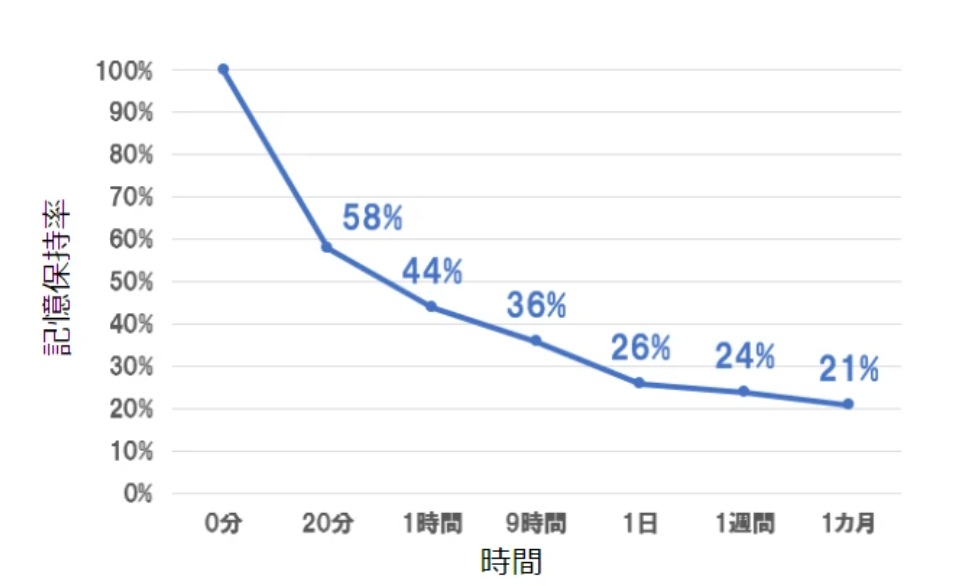

もちろんこれだけでは終わりません。動画授業でも対面の授業でも基本的に脳の構造的に知識は抜けていく、忘れていくものなので10か月を通して基礎的な内容の反復を徹底的に継続していきます。エビングハウスの忘却曲線でも脳科学的に証明されているように、人は情報を覚えた瞬間から忘れ始め、20分で覚えたことを約4割忘れていることがわかります。しかし、その後の記憶保持率の低下は緩やかになり、ゆっくりと覚えたことを忘れていきます。

ということは動画授業でも対面授業でも何度も反復して定着を図り続けるしかないのです。だからこそどのような授業形式でも継続的に何度も反復して学習し続ける必要があります。EDIT STUDYでは年間を通してカリキュラムでこの基礎の徹底が復習の反復テストで決まっています。

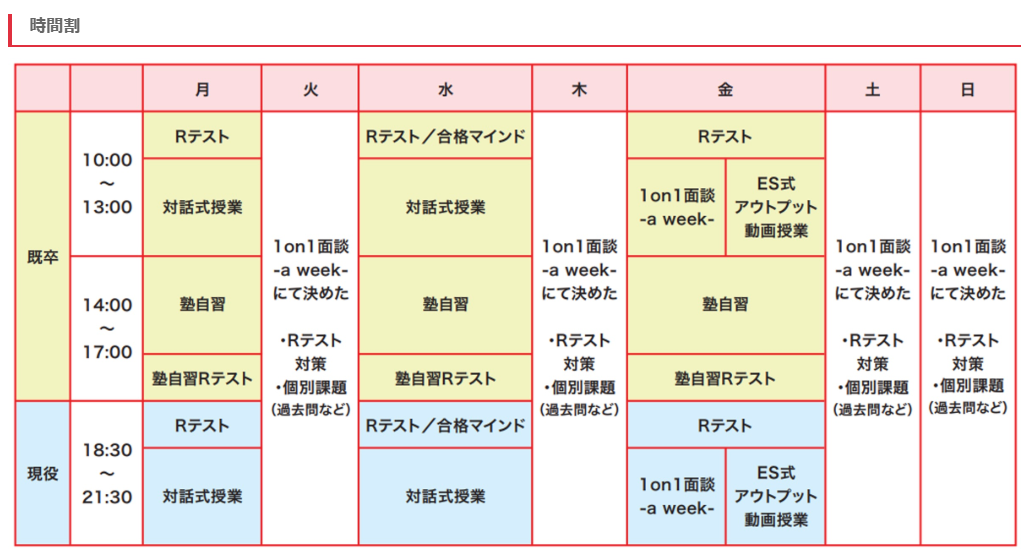

年間600回のテスト中心カリキュラム

EDIT STUDYではレギュラーコースでは年間600回の復習ベースの反復テストがカリキュラムで決まっており、早慶上智を目指す+NEXTコースでは年間1000回のテストがカリキュラムで決まっています。やることに迷わず、各科目のバランスや教材の復習タイミング(選択科目はテスト回数だけで教材を8-10周します。)まで全て志望校合格から逆算して決まっています。

10か月徹底度高く継続してやり抜く

上記のような動画形式でも対面形式でも授業の内容を徹底した反復が重要というのが頭では分かっても、自力で10か月300日やり続ける、継続してやり抜くというのが想像以上に難しいのです。GMARCHの場合は1日8時間半以上、早慶上智に至っては1日11-12時間、土日の休みも関係なく毎日、300日やり続ける必要があります。保護者様も想像したら分かると思いますが、仕事で置き換えた時に300日、土日や祝日などの休み関係なく毎日8時間半以上や毎日11-12時間やり続けられるでしょうか?

保護者様がご想像した通り、相当なブラック企業だと言うのがハッキリと分かるかと思います。では10か月徹底度高く継続してやり抜くためにはどうすれば良いのでしょうか。EDIT STUDYでは1点目の年間を通してのカリキュラムで復習ベースの反復確認テストが決まっているのでやることに迷うことはありません。ただ自力で1人でやり抜くのは相当難易度が高いので、毎週担当しているSS(先生)と必ず1on1面談があるので、そこでやり抜けるようにサポートしていきます。

何でも質問相談できる週に1度の1on1面談

授業と年間600回や年間1000回の復習テストの成績管理をしている担当のSS(先生)と週に1度の1on1面談で成績に合わせて学習計画を最適化していきます。もちろんそこで徹底度高く継続してやり抜くために優先順位や科目のバランス、モチベーションの相談など、しっかりと継続してやり抜けるようにコミュニケーションを取っていきます。

このようにしてEDIT STUDYでは動画授業でも対面授業でも授業形式にとらわれず、生徒の志望校合格に向けて最短ルートで進めるように、使えるツールは全て使いこなし、ハイブリット指導で志望校合格を実現できるようにシステムに落とし込みサポートしています。今回の記事で大学受験における動画授業の上手い使いこなしがイメージできたのであれば、幸いです。