2025.8.5

【2025年版】GMARCH文系学部 偏差値×倍率で狙い目ランキング!―「最低偏差値」ではなく「賢い選択」をしよう

Table of Contents

こんにちは!EDIT STUDYです。今回の記事では『【2025年版】GMARCH文系学部 偏差値×倍率で狙い目ランキング!―「最低偏差値」ではなく「賢い選択」をしよう』というテーマでお話ししていきたいと思います。大学受験において「GMARCH」は、関東の私立大学群の中でも中堅上位として高い人気を誇るブランドです。GMARCHとは、学習院大学・明治大学・青山学院大学・立教大学・中央大学・法政大学の頭文字を取った呼称で、難関私大の代名詞となっています。

しかし、同じGMARCHでも、学部や入試方式によって偏差値や倍率には大きな差があることをご存じでしょうか?特に文系学部では、倍率が高くても偏差値が控えめな「狙い目」の学部・方式が存在します。

この記事では、「GMARCH文系学部の中で偏差値が低め」でありながら、「入試難易度としてはバランスが良く、合格可能性も高い」学部をランキング形式で紹介します。受験戦略の参考にぜひご覧ください。

■GMARCH文系 偏差値×倍率で選ぶ狙い目ランキング【2025年度予想】

※偏差値や倍率は過去3年平均を参考に独自にランキング化。

第1位:中央大学 文学部 社会情報学専攻(偏差値57.5/倍率3.4倍)

▼なぜ狙い目?

中央大学の文学部の中でも「社会情報学専攻」は、比較的新設の専攻であり、他の文学系専攻より偏差値が低めに設定されています。情報・メディア・現代社会を横断的に学ぶ実践的な内容が魅力ですが、受験生の注目度はまだそこまで高くなく、倍率も抑えめです。

▼合うタイプ

・文系だけど情報系にも興味がある

・社会問題やデータ分析に関心がある

・就職に役立つスキルも身につけたい

🥈第2位:法政大学 現代福祉学部(偏差値57.5/倍率3.2倍)

▼なぜ狙い目?

福祉系学部の中では内容が現代的で、福祉だけでなく地域づくりや政策、ビジネス的視点からも社会課題にアプローチできます。法政の中では比較的偏差値が低く、倍率もマイルド。面接や小論文など、人物重視の入試方式もあります。

▼合うタイプ

・地域課題や福祉に興味がある

・人と関わる仕事を志している

・公務員志望、NPO志望の人

🥉第3位:学習院大学 文学部 哲学科(偏差値57.5/倍率2.8倍)

▼なぜ狙い目?

伝統ある学習院大学ですが、文学部の中でも哲学科は志望者が比較的少なく、倍率も落ち着いています。自己表現力や論理的思考を重視する試験内容で、「型にはまらない学び」が可能。

▼合うタイプ

・少人数で落ち着いた環境を望む

・思考力や文章力を鍛えたい

・哲学・倫理・思想に関心がある

第4位:青山学院大学 地球社会共生学部(偏差値60.0/倍率2.6倍)

▼なぜ狙い目?

近年注目されつつある新設学部ですが、知名度がまだ高くないため、倍率が低め。国際協力や地球環境問題、SDGsなど、今後の時代を生きるうえで欠かせないテーマを扱う学部です。英語4技能型の試験方式なども充実。

▼合うタイプ

・国際系に興味があるが、英語に苦手意識はない

・社会課題やグローバルな視点で物事を考えたい

・少人数教育を希望する

第5位:法政大学 キャリアデザイン学部(偏差値60.0/倍率3.5倍)

▼なぜ狙い目?

学部名から内容がイメージしにくく、敬遠されがちですが、「働き方」「人生設計」「社会人基礎力」を多角的に学べる非常に実践的な学部です。AO・推薦入試でも高評価の学部で、大学生活を通してキャリア意識を高めたい人に最適。

▼合うタイプ

・将来に対する意識が高い

・自己分析や社会調査に興味がある

・幅広い業界に進みたい人

■「偏差値が低い」=「レベルが低い」ではない!

上記で紹介したように、「GMARCHの中でも偏差値が低めの学部」は決して内容が劣っているわけではありません。むしろ、

-

実践的な内容を扱う

-

少人数教育が充実している

-

今後の時代に合ったテーマを扱う

など、これからの社会で求められる素養を身につけるには最適な学部ばかりです。受験生の多くが「偏差値」や「ブランド」に引きずられがちですが、「自分が何を学びたいか」「どんな大学生活を送りたいか」という視点を持つことが、最終的に後悔しない大学選びにつながります。

■まとめ|偏差値だけでなく「適性」と「戦略」で選ぼう!

GMARCHは確かに人気が高く、どの学部も簡単には受かりません。しかし、「偏差値が低め×倍率が控えめ」な学部・専攻を見極めることで、学力的にチャレンジ可能で、かつ自分に合った進路を選ぶことができます。

今回紹介したランキングはあくまで一例ですが、ぜひこの視点を参考に、「自分に合った狙い目GMARCH」を探してみてください。偏差値の「最低」を探すのではなく、自分にとっての「最適」を見つけることが、成功への第一歩です。

EDIT STUDY入塾後の具体的なサポートとは

では最後にEDIT STUDYに入塾した場合は、上記のような出願戦略含めてどんなサポートが受けられるのかご紹介しておきます。

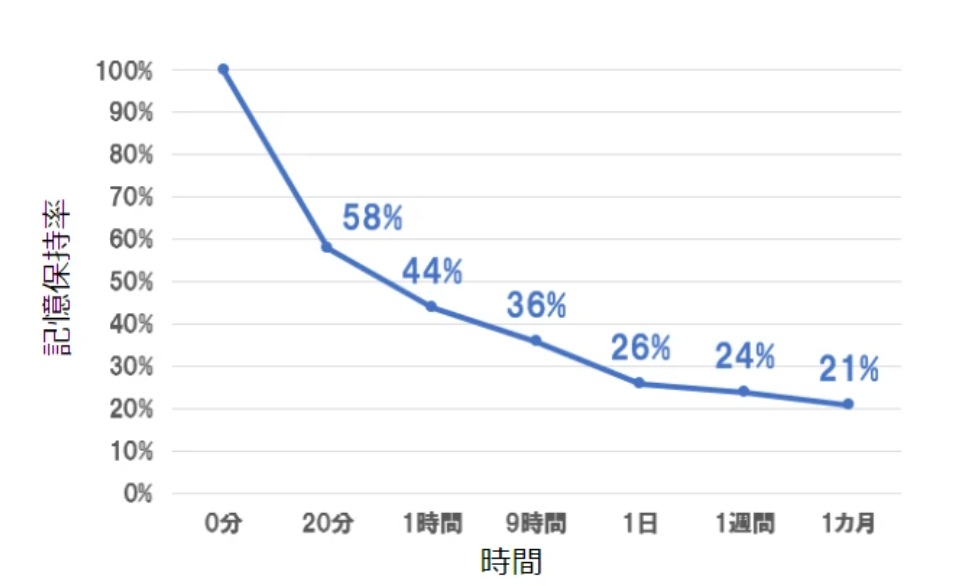

基礎的な内容の徹底的な反復

EDIT STUDYでは10か月を通して基礎的な内容の反復を徹底的に継続していきます。これは入試本番直前までやり抜くことが重要です。エビングハウスの忘却曲線でも脳科学的に証明されているように、人は情報を覚えた瞬間から忘れ始め、20分で覚えたことを約4割忘れていることがわかります。しかし、その後の記憶保持率の低下は緩やかになり、ゆっくりと覚えたことを忘れていきます。

ということは基礎的な内容でも何度も反復して定着を図り続けるしかないのです。だからこそ基礎的な内容でも継続的に何度も反復して学習し続ける必要があります。EDIT STUDYでは年間を通してカリキュラムでこの基礎の徹底が復習の反復テストで決まっています。

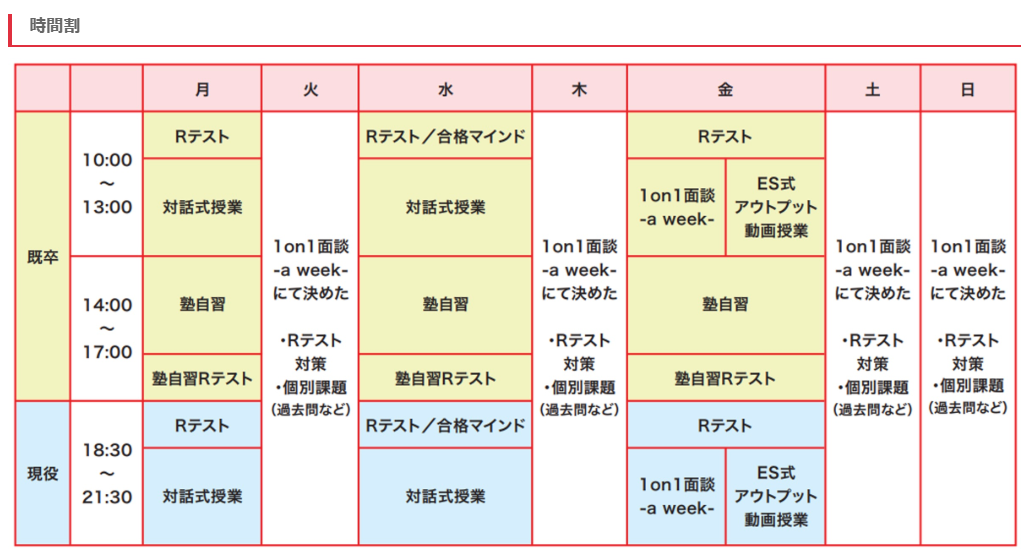

年間600回のテスト中心カリキュラム

EDIT STUDYではレギュラーコースでは年間600回の復習ベースの反復テストがカリキュラムで決まっています。やることに迷わず、各科目のバランスや教材の復習タイミング(単語テストは鉄壁や出る順パス単をテスト回数だけで8-10周します。)まで全て志望校合格から逆算して決まっています。

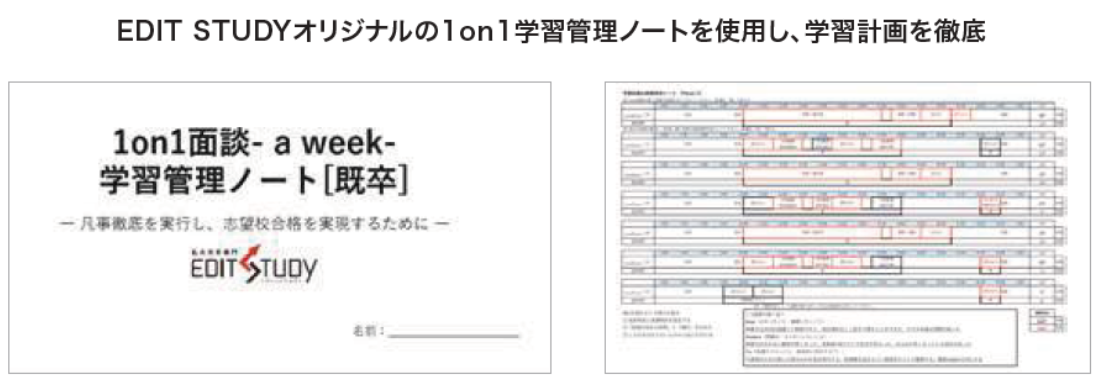

10か月徹底度高く継続してやり抜けるよう1on1面談でサポート

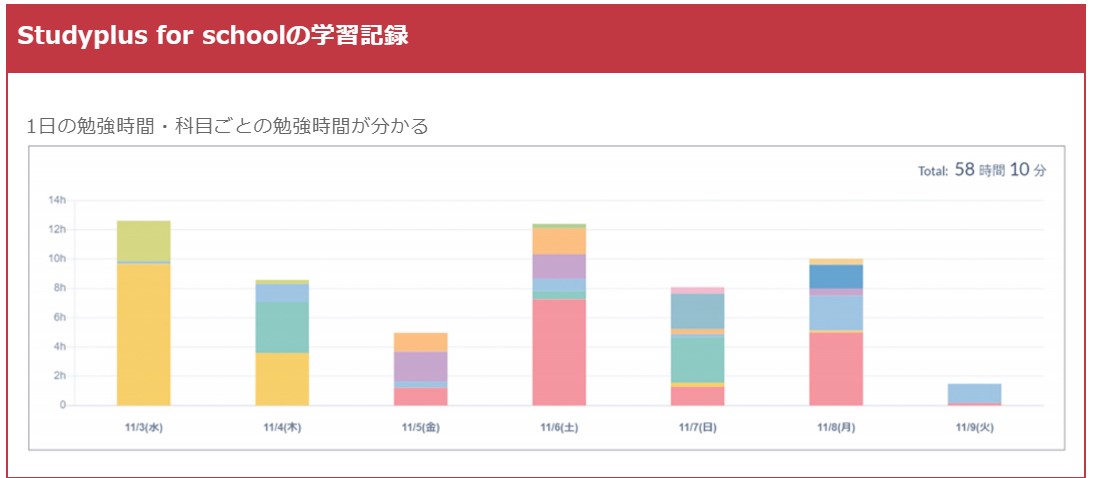

上述の通り基礎的な内容の反復が重要なことは頭では分かっても、自力で10か月300日やり続ける、継続してやり抜くというのが想像以上に難しいのです。GMARCHの場合は1日8時間半以上、早慶上智に至っては1日11-12時間、土日の休みも関係なく毎日、300日やり続ける必要があります。保護者様も想像したら分かると思いますが、仕事で置き換えた時に300日、土日や祝日などの休み関係なく毎日8時間半以上や毎日11-12時間やり続けられるでしょうか?

保護者様がご想像した通り、相当なブラック企業だと言うのがハッキリと分かるかと思います。それでも保護者様からするとご家庭で勉強に取り組んでいない様子などを見ると、感情的に指摘してしまうお気持ちは分かります。ただそうするとお子様も感情的に反発してしまい、かえって勉強に取り組まなくなってしまいます。では10か月徹底度高く継続してやり抜くためにはどうすれば良いのでしょうか。

EDIT STUDYでは1点目の年間を通してのカリキュラムで復習ベースの反復確認テストが決まっているのでやることに迷うことはありません。ただ自力で1人でやり抜くのは相当難易度が高いので、毎週担当しているSS(先生)と必ず1on1面談があるので、そこでやり抜けるようにサポートしていきます。また保護者様の代わりと言ってはおこがましいですが、しっかりと生徒が勉強に向き合うように日々1on1面談で声掛けしていきます。

何でも質問相談できる週に1度の1on1面談

授業と年間600回の復習テストの成績管理をしている担当のSS(先生)と週に1度の1on1面談で成績に合わせて学習計画を最適化していきます。もちろんそこで徹底度高く継続してやり抜くために優先順位や科目のバランス、モチベーションの相談など、しっかりと継続してやり抜けるようにコミュニケーションを取っていきます。

上記の通り学習状況を全て詳細に把握しており、普段の授業も担当しているSS(先生)からのアドバイスなので、指定校推薦との両立や総合型選抜との両立を実施してる生徒も毎年数多く存在します。生徒自身も保護者様からのご指摘と違って、比較的素直に受け入れることが多く、行動変化しやすいのです。

週に1度の1on1面談で将来の選択肢を最大限拡げる

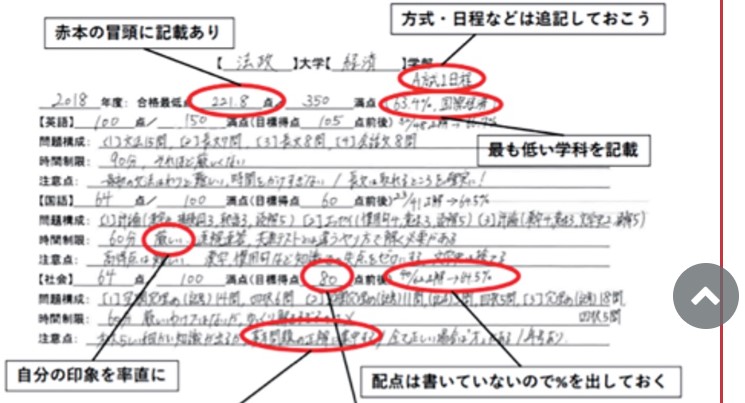

また客観的な倍率や合格最低点などの数字データや統計データをもとに生徒の視野を拡げるお手伝いを週に1度の1on1面談で実施したり、11月から始まる4回に及ぶ出願戦略面談で個別で実施していきます。また個別の面談はもちろんですが、授業やクラス単位でも今回の記事のようなおススメの併願校や学部などをクイズ形式で出題するなど、視野を拡げるお手伝いを実施していきます。

もちろん当たり前のことですが、最終的なご判断は生徒様・保護者様、つまりご家庭でのご判断を尊重させていただいておりますが、EDIT STUDYでは様々な数値データなどを使って視野を拡げ、将来的な選択肢の可能性を拡げるお手伝いを出願戦略では実施していきます。

各生徒の個別学力状態から具体的に算出する

またEDIT STUDYは出願戦略面談を実施するSS(先生)が全て正社員で、出願戦略面談も全社員が厳しい研修を受けています。その年その年で更新される入試情報を全社員が同クオリティで提案できるように研修後のチェックテスト等も設けて日々研鑽を積んでいます。

その上で担当のSS(先生)が生徒の受験科目3科目全ての成績を把握しているので、客観的な数字データ(日々の学習時間の記録や年間600回に及ぶ各科目の復習テストの結果や塾内模試の結果、各大学の過去問演習などのデータ)をもとに各大学の科目配点で生徒の特性に合った受験校や併願校の選定を生徒と作戦を練りながら算出します。

他にも英検などの外部検定試験スコアの利用や、2科目受験、小論文など本人の適性に合わせて志望校を一緒に決めていくスタンスで寄り添いつつ視野を拡げるお手伝いを実施しています。このように研修を受けた正社員のSS(先生)が感覚だけでなく、客観的な数字データをもとに3科目全ての成績を把握しているからこそ、将来的な選択肢の可能性を拡げる志望校選びのお手伝いが出来ると自負しています。

属人的に人に依存するのではなく、システム(正社員の研修でクオリティを担保し、週に1度の1on1面談や11月からの4回に及ぶ出願面談などサービスとしてシステムで固定します)に落とし込んでクオリティを維持しています。研修の中では具体的な数値データの使い方や入試カレンダーの使い方、狙い目の穴場学部の情報共有など全SS(先生)が同クオリティで提案できるように、研修などのシステムを充実させています。それを実現するためにも雇用形態的に全員正社員で雇用し、研修でクオリティを担保できるようにしています。

このようにしてEDIT STUDYでは10か月で間に合うように、逆転合格を掴めるように、テスト中心のカリキュラムや毎週の1on1面談で最後までやり抜けるようにサポートをしていきます。もちろん一般入試に限らず指定校推薦との両立や総合型選抜との両立も毎週の1on1面談でバランスを見ながら実現可能です。