2023.9.5

大学受験~勉強のやる気(モチベーション)が出ない時の対処方法とは~

Table of Contents

こんにちは。EDIT STUDYです。今回の記事では『大学受験~勉強のやる気(モチベーション)が出ない時の対処方法とは~』というテーマでお話していきたいと思います。大学受験に限らず勉強において、やる気やモチベーションが出ないという悩みは皆さんも経験があると思います。実際にやる気やモチベーションに頼って勉強をしようとすると、自身の気持ちや感情に振り回されてしまい、上手くいかないことが多いのが現実です。

では実際に大学受験においてやる気やモチベーションが出ない時にどのように対処すればよいのでしょうか。今回の記事ではそんな悩める受験生に向けて『大学受験~勉強のやる気(モチベーション)が出ない時の対処方法とは~』というテーマで具体的な対処方法をご紹介したいと思います。

やる気(モチベーション)が湧かない原因は?

そもそも大学受験においてやる気(モチベーション)が湧かない、上がらない原因はなんでしょう?実はEDIT STUDYでも週に1度生徒と面談を実施しているので、こうしたやる気(モチベーション)に関する悩みは良く受けます。大別すると以下の4つの理由に分類されることが多いので、まずはやる気(モチベーション)が湧かない、上がらない原因を紹介しておきます。

1.受験本番までが長く危機感が持てない

2.勉強方法が分からない

3.計画の立て方が分からない

4.そもそも疲れている

では1つひとつ理由を具体的な理由を見ていきましょう。

1.受験本番までが長く危機感が持てない

まず1つ目は『受験本番までが長く危機感が持てない』です。これは多くの受験生や大学受験を経験した方が思い当たる節があるのではないでしょうか。実際に大学受験における期間は短いようで長いです。EDIT STUDYでも10か月でゼロからGMARCH以上への逆転合格を掲げていますが、意外と10か月は短いようで長いです。

得てして『まだ春だしな。夏休み頑張れば大丈夫!』『夏休みだけど行事も沢山あるし、冬になれば本気出すから大丈夫!』と自身に都合の良い言い訳をしてしまい、いつまで経っても危機感を持てず、いざ秋冬の本番間近になって慌ててしまうというのもあり得る話です。

2.勉強方法が分からない

2つ目は『勉強方法が分からない』です。これは何事においてもそうですが、スポーツでもゲームなどの遊びでもやり方が分からなかったり、上達する方法が分からなければやる気(モチベーション)が湧かなくても当然ですよね。逆に言えば、やり方や方法が分かっていれば自ずとやる気(モチベーション)は湧いてきます。

意外かもしれませんが、大学受験で受験生の多くがやる気(モチベーション)で躓く大きな要因の1つで勉強方法が分からず躓いている生徒は思いのほか多いです。EDIT STUDYの生徒でも単語力が足りないのは分かったが、単語の”適切な覚え方”が具体的に分かっていないからやる気(モチベーション)が湧かないというケースの相談は珍しくありません。

3.計画の立て方が分からない

3つ目は『計画の立て方が分からない』です。これもアリがちですが、意外と見落としがちな内容で多くの場合は適切な計画の立て方が分からず、実現不可能な計画を立てて失敗したり、やる気(モチベーション)が湧かずに行動に移せないことが多いです。

今日やるべき事や明日やるべき事が明確に決まっていれば、自ずとやる気(モチベーション)は湧いてきますよね。逆に明確に計画が決まっていなければ、やる気(モチベーション)が湧かなくても不思議ではありません。

4.そもそも疲れている

4つ目はそもそも論ではありますが、『そもそも疲れている』という状況です。上述してきた3つの理由で考えると分かりやすいですが、ちゃんと危機感も持てており、具体的な勉強方法もやるべき勉強の計画も立てられている状態でも、心身ともに疲れ果てていればやる気(モチベーション)が湧かなくても当然です。

これは仕事でも遊びでもスポーツでも何でもそうです。適度な休息はやる気(モチベーション)が湧くためにも必要なことです。だからこそ、受験生にとって睡眠時間の確保が重要というのもこれが理由です。

やる気(モチベーション)が下がる原因は?

では次にせっかくやる気(モチベーション)が湧いたのに、やる気(モチベーション)が下がってしまう原因に関しても抑えておきましょう。こちらもEDIT STUDYでは週に1度生徒と1on1面談を実施しているため、生徒からよく相談を受けます。とりわけ多い理由を紹介しておきます。

1.結果が出ない

2.環境が悪い

3.時間が確保できない

それぞれどういうことでしょうか。具体的な内容についてみていきましょう。

1.結果が出ない

1つ目の理由は『結果が出ない』時です。これはイメージしやすいと思いますが、模試や学校の定期試験、時期によっては過去問演習がそれにあたります。やる気(モチベーション)が湧いた状態で一生懸命勉強に取り組んできた受験生ほど、結果が出なかった時に落差でやる気(モチベーション)が下がってしまうことが往々にしてあります。

重要なのは原因を分析して『どうすれば出来るようになるか?』という前向きな問いをたて、改善策を考えてさらに勉強に取り組むことですが、なかなか自力で結果を受け止めて冷静に分析するのは至難の業です。

2.環境が悪い

2つ目の理由は『環境が悪い』です。これはどういうことかと言うと、例えば自習環境が塾の自習室などの静かな場所と町中のカフェなどの雑踏の中、どちらが集中できる環境か考えれば分かりますよね?もちろん全員が受験勉強に同じように取り組んでいる自習室の方が環境としては最適です。

視点を変えてみた時に要は誘惑が多い環境だと、せっかくやる気(モチベーション)が湧いた状態で勉強を開始しても長続きしない、もしくはやる気(モチベーション)が低下して持続できない状況になりがちです。なので雑音が聞こえる場所もそうですし、スマホやテレビなどの誘惑が身近にある自宅も難しい環境だと言えます。

3.時間が確保できない

3つ目は『時間が確保できない』という点です。これは具体的には、例えば夏休み最終日に夏休みの課題だったモノが出てきて、その課題のページ数が300ページある、つまり物理的に間に合わないとなったら絶望しますよね?本来は1日10ページ、毎日やっていれば1か月で十分終わる量ですが、1つの分かりやすい例えです。

大学受験に置き換えても、例えば文化祭や部活の大会、体育際などの行事で思うように時間が取れない状況だと、計画を立てても実行できるだけの時間がないため、せっかくやる気(モチベーション)があるのに、長続きしなかったり下がってしまったりしますよね。本当は確保できる時間で実行できる計画を立てたり、時期によって使い分けるなど冷静に対処できる内容ですが、自力でやり切るのは至難の業です。

まずはやる気(モチベーション)が湧かない理由、そしてやる気(モチベーション)が下がってしまう理由に関してご紹介してきました。では具体的にやる気(モチベーション)を上げるためには、維持するためにはどんな対処方法があるのでしょうか。

そもそもやる気やモチベーションとは?

そもそも論になってしまいますが、大学受験の勉強に限らず、我々が感じるやる気やモチベーションのメカニズムに関してお話していきたいと思います。まずは「やる気」とか「モチベーション」という言葉について考えていきたいと思います。

確かに物事に取り掛かる際にその時の気分、つまり「やる気」や「モチベーション」がないと、なかなか行動に移しにくいイメージがあります。EDIT STUDYに通っている受験生の中にもやるべき勉強を始められない原因が「やる気がないこと」「モチベーションが低いこと」だと思っている受験生は思いのほかたくさんいます。実際に「やる気が出ない」「モチベーションが湧かない」というのは、生徒との1on1面談でも良く聞かれる、大学受験の受験生にとってはありがちなお悩みと思われています。

しかし、実はこうした『やる気』や『モチベーション』がないと行動できない、というのは脳科学的には誤りとされています。どういうことかというと、「作業興奮」という理論から説明することができるのです。ですが、いきなり『作業興奮』と言われても、よく分からない受験生が多いかと思いますので、作業興奮とはそもそも何なのか?について考えていきたいと思います。

▼「作業興奮」とは

脳科学においては行動原理を高めるのは実は気持ちや気分ではなく、つまり『やる気』や『モチベーション』にかかわらず、とにかく作業を始めて”筋肉”を動かすと脳の側坐核という部位が反応をして作業興奮が起こり、これが起因して行動原理が高まるとされています。側坐核は、一定以上筋肉を動かし、刺激を受けるとアセチルコリンという神経伝達物質を分泌します。

このように、作業を行うことで筋肉を動かしアセチルコリンが分泌されると脳細胞が活性化します。この現象を『作業興奮』と言います。そして作業興奮が起き、脳が活性化されると記憶や学習、集中の手助けになります。つまり、目の前の勉強に集中する状態を作り出すのは作業興奮であり、その作業興奮を起こすコツは「筋肉を使うこと」になります。

ですので、実は脳科学的に考えると『やる気』や『モチベーション』が出ないと勉強に取り組めないというのは勘違いで、目の前の勉強に集中するのに必要なのは『やる気』や『モチベーション』ではなく『作業興奮』だということです。そして『作業興奮』を起こすには『筋肉を使うこと』つまり行動がカギというわけです。

▼「まずは動いて」脳を活性化させる

作業興奮の考え方が分かった上で、具体的な例を考えてみましょう。みなさんの周りにも『やる気が高い人』や『モチベーションが高い人』『集中力が高い人』(だと思っている人達)がいますよね?そんな彼ら彼女たちに共通する点で『気付くと行動に移っている(ようはどんな状態でもまず取り組むという姿勢)』という点を持ち合わせていませんか?

実は普段から『やる気』や『モチベーション』があり、集中力が高いと言われる人々は、特別な才能があるわけではありません。特別な才能ではなく脳を活性化させるやり方が上手、もしくは活性化させるやり方が習慣化されているのです。そのやり方が、先ほど説明した『作業興奮』の作用を活用した内容になるわけです。

具体的にはとにかく「行動する」ということです。大学受験の勉強で例えるなら、朝起きた際に寝起きが悪くやる気がなくても、外の天気が雨で気分が乗らずモチベーションが上がらなくても、とりあえず起きて顔を洗い、着替えて朝ご飯を食べて、自習室に行き机に向かって勉強を始めてみるのです。

こうして実際に「動く」と、脳は手先や視覚からの刺激を受け、次第に活性化されていきます。これをしばらく続けていると調子が上がってきて、自然と「やる気が沸いて」きます。つまりこうした行動がルーチン化されている、習慣化されている人がいわゆる『やる気がある人』『モチベーションが高い人』『集中力が高い人』と思われる人の特徴なのです。

▼皆さんも経験しているはず

実はこうした『作業興奮』は皆さんも少なからず経験があるはずです。例えば、友達から誘われたゲームやスポーツなども、そこまで興味が無くて始める前はあまり乗り気でなくても、いざやり始めてみると次第にそのゲームやスポーツに熱中したりした経験です。我々人間も結局は動物なので、いくら脳が発達しているとは言え、もともとは考えるより身体を動かす方が得意な仕組みになっているのです。

大学受験の勉強においても作業興奮を上手く利用すればスムーズにやる気や集中力を引き出せるようになります。まずストレッチや深呼吸をした後に机に向かってみたり、眠気覚ましに寝ながらでも単語帳を眺めてみたり、気乗りしない日は好きな科目から勉強を開始したり、このように脳を活性化する習慣やルーチンを構築することが重要です。「作業興奮」という理論を知っていても、「まずは動く」を実践しないかぎりやる気や集中力は高まりません。

「まずは動く(≒とりあえず寝ながらでも単語帳を開く、起きて顔を洗う、自習室に行く等)」を習慣化して、上手に『やる気』や『モチベーション』をコントロールしていきましょう。

EDIT STUDYでは

EDIT STUDYでは実はこの『作業興奮』という作用を大学受験の勉強に活かすサポートがカリキュラムやシステムに落とし込まれており、日々生徒のモチベーション寄与に貢献できるようになっています。最後に簡単にそのシステムを2つご紹介しておきます。

✓週に1度実施する1on1面談によるマインドセット

✓テスト中心カリキュラムでの習慣化

✓週に1度実施する1on1面談によるマインドセット

まず一つ目は『週に1度実施する1on1面談』によるマインドセットです。EDIT STUDYでは全SS (先生) が慶應義塾大学医学博士である松隈信一郎氏が代表理事を務める一般社団法人インスピラードのPPC「Positive Psychology Coaching」認定資格を取得しています。コーチングとは、傾聴や質問を投げかけることによって、生徒に気づきをもたらし、生徒が解決策を考え、自ら行動するようガイドしていく技法と定義しています。

また受験に対して不安な気持ちを抱えていたり、心が折れそうな生徒には、どのような条件が揃えば希望が湧くのか、勇気が出るのか、理論に基づいたコーチングを実践します。先ほどの『作業興奮』もこうした1on1面談の中で、専門家の監修のもと認定資格を取得し、研修を受けた正社員のSS(先生)がコーチングを実践しつつ、生徒に寄り添い10ヵ月間生徒に寄り添いながら伴走し、志望校合格に導きます。

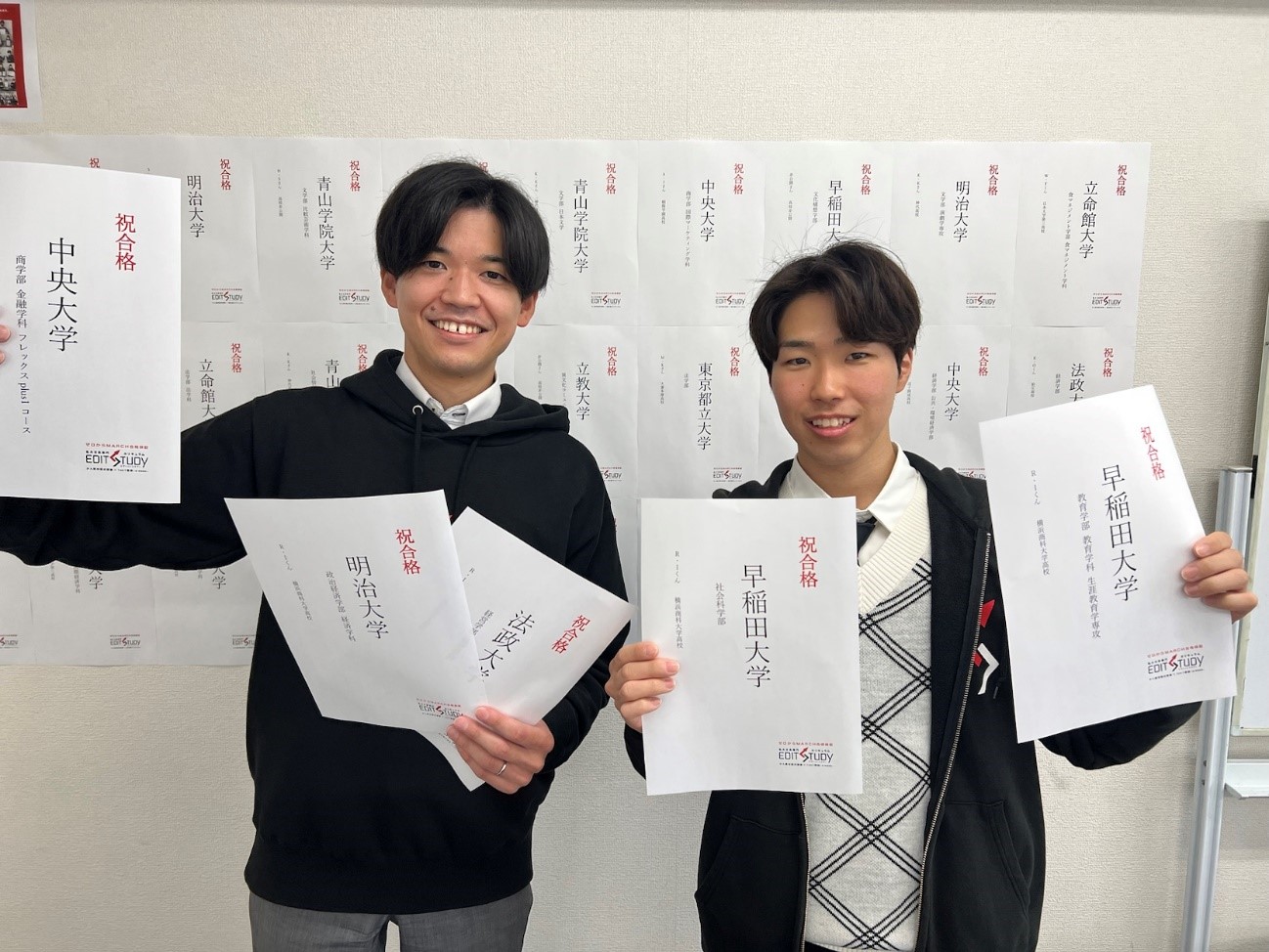

1on1面談でモチベーション維持できた生徒の合格者インタビュー

早稲田大学社会科学部進学!R・Iくん(横浜商科大学高校)

※以下記事文面を一部抜粋して紹介します。

勉強の指針となった1on1面談

Iくん)自分だけだと大変なのでEDITSTUDYは面談があるのが一番良かったです。面談もSS(先生)との距離感がフランクじゃないですか。勉強以外の話もするし、浪人中の息抜きになって1on1面談を楽しみにしていました。

SS)ありがとう!色々話したよね!

Iくん)そうですね!就活や野球の話が息抜きになりました。1on1のおかげで完全にリフレッシュできて面談の時間帯が良かったです。集中力がきれそうな昼過ぎから夕方くらいに面談を組んでくれたので面談終わった後に切り替えて「やろう!」という気持ちになっていました!

ーーーーー以上合格者インタビュー記事抜粋文面ーーーーー

✓テスト中心カリキュラムでの習慣化

2つ目はEDIT STUDYのテスト中心の超圧縮カリキュラムにあります。EDIT STUDYのカリキュラムの特徴は、生徒が暗記すべき事項を明示し、その「反復回数」や「復習時期」を年度初めから終わりまで詳細に指定、そのすべてをテストで管理していることにあります。実は私大文系受験の勉強は「英単語」「古文単語」「社会」「数学」といった、“暗記要素が強い科目・分野”が多く、この部分と頭の良し悪しはあまり関係がありません。

やるべきことを明確にし、かつ授業の内容や指定された教材の指定範囲からしか出題されない復習中心のテストでやったかどうかを徹底管理することで自然と日々のやるべきことがルーチン化、習慣化されやすい状況を作っています。少し乱暴な言い方をすると先ほど紹介した『作業興奮』を起こさざるを得ない環境を作り出しているわけです。

ただ、これは大きな利点も含んでおり、最初は基礎学力も勉強習慣もなく、日々言われた通りの勉強量をこなすだけで精一杯であった生徒たちが、少人数対話式授業により理解を深め、講師との週に1度の1on1面談などを通して、自己管理能力を少しずつ身に付けていき、やがて各自で目標を定めて言われなくとも自ら努力をするようになっていきます。

このようにひとつひとつきちんと積み重ねていくことを通して得られた学歴は単なる就職切符ではなく、どんなときにも揺るがない「確固たる自信の根拠」になるとEDIT STUDYでは考えています。

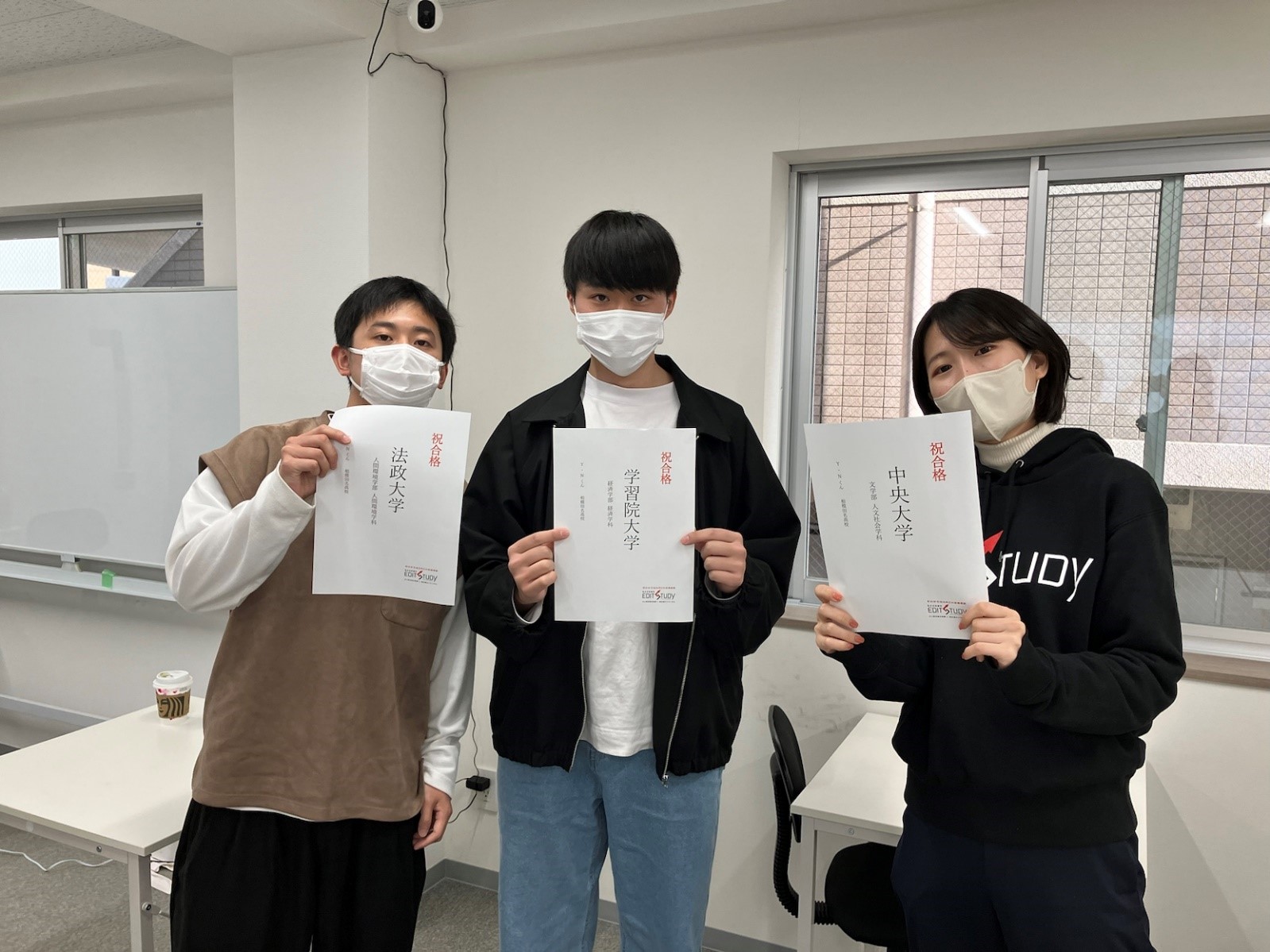

テスト中心カリキュラムでモチベーション維持できた生徒の合格者インタビュー

学習院大学経済学部進学!Y・Nくん(町田校) 相模田名高校

※以下記事文面を一部抜粋して紹介します。

合格保証制度と総復習テストが日々の勉強の励みになった

Nくん)合格保証制度が自分の勉強の励みになりました。一年を通してモチベーションを保ち続けるのが難しいのは間違いないと思います。そんな中、毎日毎日レギュラーテストに受かるっていう小さな目標がずっとあるというのがすごく良かったです。毎日良い点数を取って、毎日合格して気持ちいい~という感覚になる(笑)

SS)確かにずっと同じ熱量で勉強を継続し続けるのって難しいよね。10か月間の受験勉強って意外とマンネリ化して単調になってしまったりもするんだけど、日々のモチベーションを維持するためにも毎日テストがあるんだよね。

ーーーーー以上合格者インタビュー記事抜粋文面ーーーーー

◇ まとめ

今回の記事では勉強にあたってやる気が出ないという一見すると受験生のありがちに見える悩みに関してお話してきました。まとめると結論としては『やる気が出ないときこそ、とりあえず行動する!』が正解です。脳化学的にも根拠があり、むしろ『やる気』や『モチベーション』を言い訳に行動していない受験生はただの怠惰で、そうした表面上の言葉を理由に楽な方に流れているだけで、そこに科学的な根拠もありません。

ただし、もちろん全て自力で行動に移したり、それを継続して習慣化・ルーチン化するのは非常にハードルが高いものです。ですが志望校合格においては非常に重要な事なので、是非自力でやり切る自信が無ければ、塾・予備校のシステムでそうしたサポートを受けられる環境を探しましょう。最後に重要なことなので、念のためもう一度書いておきますが、どうしても志望校に合格したいなら『やる気が出ないときこそ、とりあえず行動する!』です。