2019.12.9

浪人生コラム④-私立難化のリアルをグラフから数字で考える-

Table of Contents

みなさんこんにちは、浪人生コラムを担当しております初田です。

今回は、過去3回にわたってお伝えしてきた受験を取り巻く環境変化を踏まえ、今後の受験環境がどのように変化していき、現役生、浪人生がどのような影響を受けるのか考えていきたいと思います。

数字で見る浪人生

現役生、浪人生にとっての2020年度入試と2021年度以降の入試-2019年度の振り返り

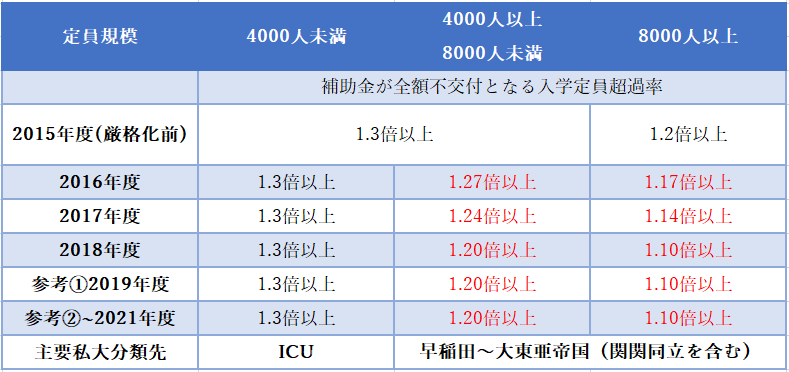

まず、2016年度に出された国の通知を振り返ります。

平成28年度以降の定員管理に係る私立大学等経常費補助金の取扱について(通知)

この通知では各私立大学に交付される補助金が不交付になる基準を2016年から2018年の間に段階的に厳格化していくというものでした。この厳格化措置は2018年にいったん終了しておりましたが、実はもう一つ、2019年度以降については「平成31年度から、入学定員充足率が1.0倍を超える入学者がいる場合、超過入学者数に応じた学生経費相当額を減額する措置を導入する」という定めがあり、2019年度入試においても、2018年度以上の難化が予想されていました。(不交付ではなく減額であることに注意)

しかし、国は2018年9月、2016年からの比較において「三大都市圏における入学定員超過や三大都市圏以外の地域における入学定員未充足の改善」が見られたため、今後3年間実施しないとする通知を発表しました。

平成31年度以降の定員管理に係る私立大学等経常費補助金の取扱について (通知)

そのため、受験業界では2019年度入試はある程度の落ち着くだろうと予想されていました。

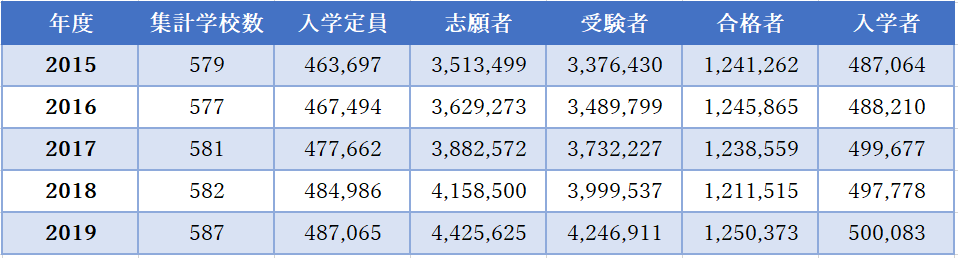

上の図は2015年度からの私立大学入試に関わる主な指標の一覧です。

入学定員、合格者、入学者がそれぞれ増えており、全体の数字の上ではおおむね予想通りとなっています。

(出典:私立大学・短期大学等入学志願動向以下同様)

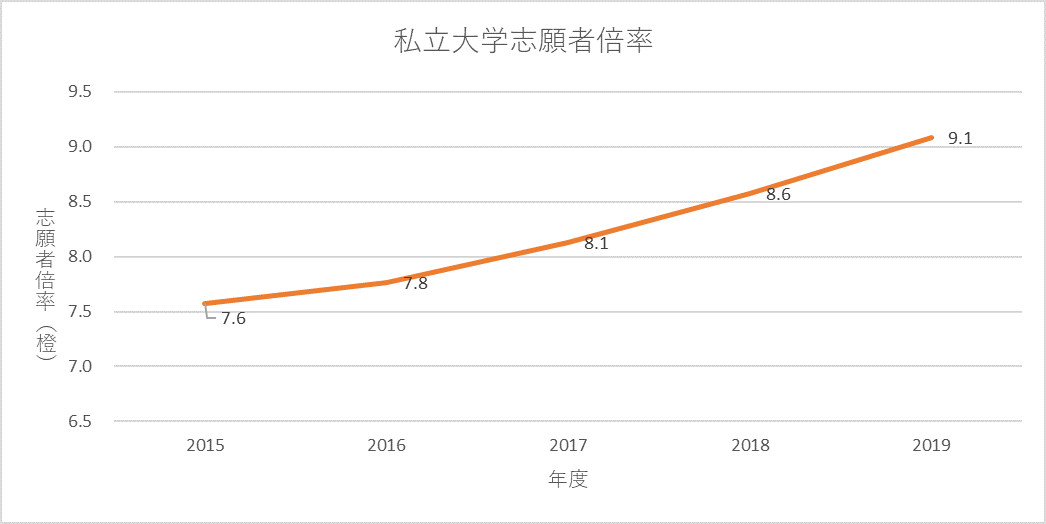

しかしながら2019年度は2018年度以上の難度になったと感じられた方も多かったのではないでしょうか。以下のグラフを見て下さい。

志願者倍率の上昇が2019年度も止まらず、2017年から2018年と同程度増加したのです。

2018年度までで国からの入学定員厳格化はなくなったため、志願者倍率は前年並みになるのが妥当です。

しかし実際は2016年度から続く入学定員の厳格化の時と同程度に志願者倍率が増加しています。

この理由を説明できるかもしれない2つのデータがあります。

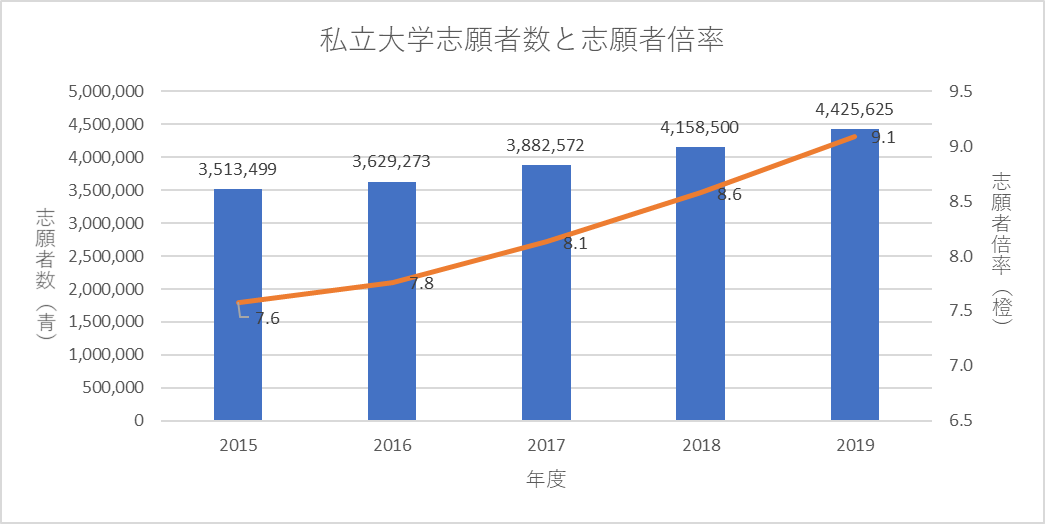

①志願者数の上昇

以下のグラフは上のグラフに過去5年間の志願者数(出された願書の数と考えて下さい)を加えたものとなります。

2019年度は2018年度に増して増えていることが分かります。2018年度に大学全体は募集人数を減らしていませんから、この志願者倍率の増加は受験生がリスクヘッジのためにより多くの大学に願書を提出するようになったためであると考えられます。

②推薦枠の増加

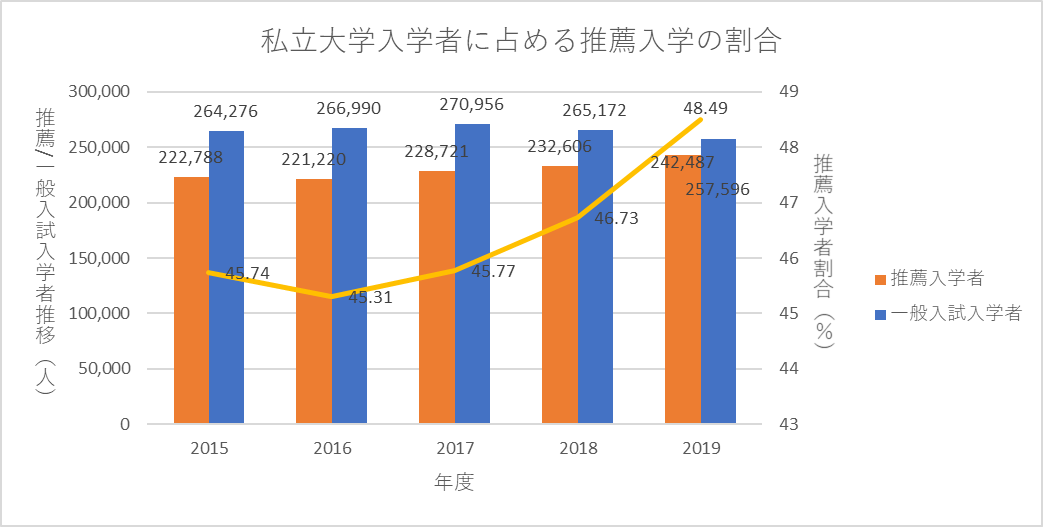

そして二つ目の理由として考えられるのは私立大学における推薦枠の拡充です。

下のグラフは私立大学における推薦入学者の割合を示しています。

2016年度では4割前半であった推薦枠がこの年を境に2019年度では5割近くまで上昇しています。

これは、補助金の基準が厳格化されたことにより、さらに正確な入学定員の予測・管理を行わなければならなくなった大学が、確実に入学してくれる学生を確保するために推薦枠を拡充していることの表れです。

2016年度以降、全体の枠が狭められていく中で推薦枠が増えているわけですから、一般入試枠は国と大学の双方から二重に減らされてきたことになります。

2019年度入試まとめ

全体の傾向から見れば確かに2019年度入試は2018年度入試と同程度の厳しさであったのかもしれません。

しかしこと一般入試に焦点を当てると、2019年度は2018年度の厳しさをそのままに、大学側が推薦枠を2018年度に増やし一般入試枠を削減したうえに、受験生も2016年度から続く難化に対して志願数を増やしたため競争が激化し、一般的に語られる数字以上に合格が難しくなった年という事が出来ます。

2019年度入試は2016年から続いた国の政策に伴う受験環境の厳しさに順応した大学と受験生の動きが重なり、2018年と同様かそれ以上に厳しい年であったわけです。では、2020年度、2021年度以降の私立大学入試はどうなるのか、現役生、浪人生としてどのように私立大学受験をとらえていけばよいのか、次回のコラムではこの点について考えていきたいと思います。